Al Covid hospital con la polmonite: papà è ricoverato, noi a casa sulle montagne russe

La chiamata al 118 ci ha catapultati su una giostra da cui era impossibile scendere. Le salite ripide fatte di ansia, attesa, preoccupazione, telefonate che non arrivavano mai. Le discese liberatorie dei messaggi degli amici, del “Ce la farete”, della spesa lasciata sul cancello. E poi c’è il giro della morte: quella notizia improvvisa che ti toglie il fiato: «Mi hanno messo sotto ossigeno».

La febbre, dopo una settimana di antipiretici, al posto di scendere, continuava imperterrita la sua corsa: 39…39,5…39,1. Papà tossiva e aveva gli occhi sempre più stanchi, così è partita quella chiamata. Al 118. Era il secondo terremoto in soli quattro giorni e stavolta pareti e soffitto hanno rischiato di crollarci addosso. Il venerdì sera avevamo saputo dal nostro medico di base che papà aveva il Coronavirus. Lunedì mattina la dottoressa ne ha chiesto il ricovero a Schiavonia, in quello che nel frattempo era diventato il “Covid hospital”.

Abbiamo preparato in fretta la valigia con un paio di cambi: non sapevamo quanto sarebbe rimasto dentro. Ficcavo gli oggetti nella borsa blu senza accorgermene davvero. Con un orecchio ascoltavo le richieste di mio papà: «Metti anche il caricabatterie del cellulare e un po’ di spiccioli», con l’altro il campanello. Mia mamma, alla finestra come una sentinella, ha visto l’ambulanza percorrere lentamente la nostra via e passare oltre. Dopo qualche minuto si è fermata davanti al cancello. «Non sapevamo quale fosse la casa quindi per questo ci abbiamo messo un po’. No signora non abbiamo chiesto indicazioni per rispetto della privacy»…come se un’ambulanza che gira a passo d’uomo per un quartiere non attirasse l’attenzione. Ma non è il momento di fare battute sarcastiche. Un’apicoltrice con una tuta giallo pulcino sale le scale a passi impacciati. Un collega la segue a distanza. Non c’è il tempo di dire tutto quello che vorremmo: «Stai tranquillo. E mi raccomando, telefona». Papà esce di casa in pigiama, pantofole e giubbotto. Restiamo in giardino a salutare fino a quando l’ambulanza si riduce a un puntino lontano. E adesso?

Adesso siamo salite controvoglia sulle montagne russe per un lungo, lunghissimo giro. Come sta? Cosa gli fanno? Perché non telefona? E i medici che dicono? Ansia, preoccupazione, speranza, attesa, telefonate ai nonni perché bisognerà pure avvisarli facendo in modo però che non si preoccupino troppo. Sussultiamo a ogni chiamata o messaggio: sarà lui? Il pomeriggio decidono di ricoverarlo perché ha la polmonite. Noi intanto dobbiamo tenere d’occhio il termometro: se la colonnina di mercurio scavalca i 37 gradi scattano i tamponi.

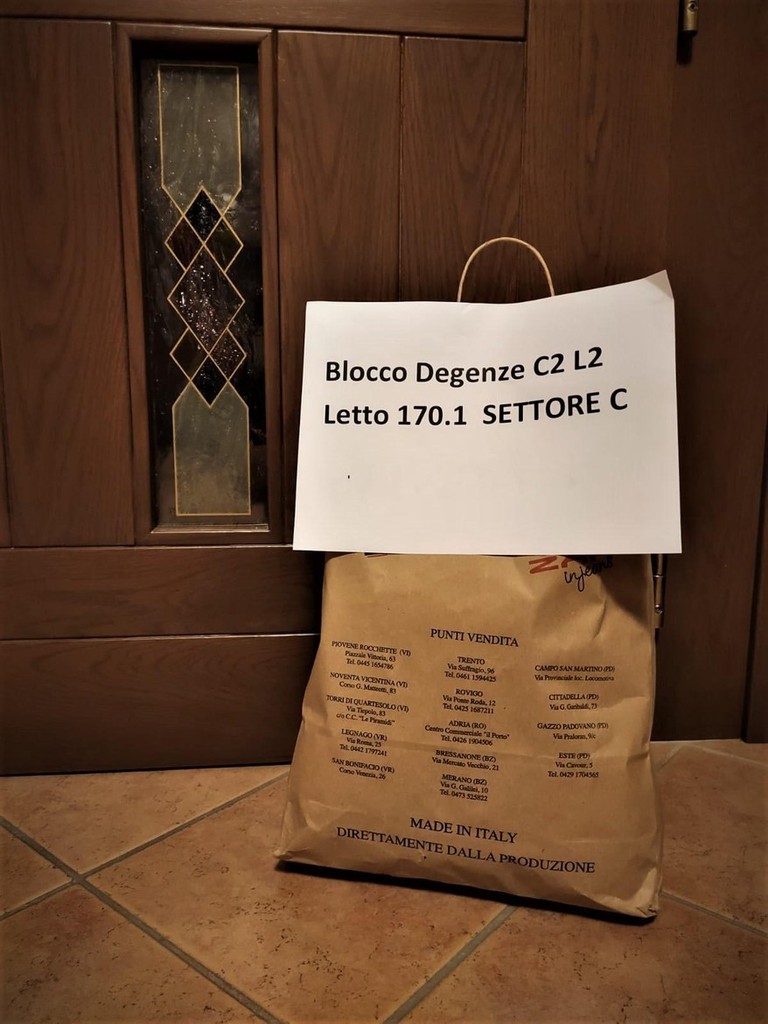

Dei giorni successivi non saprei scandire con esattezza i fatti, del resto ero in giostra. Una montagna russa da cui era impossibile scendere. Le salite ripide delle ore passate a sperare che dall’ospedale arrivassero notizie confortanti, delle edizioni dei tg in cui si vedevano sfilare i camion militari con le bare delle vittime di Covid, delle borse di carta con la biancheria pulita da fargli recapitare grazie all’aiuto di un nostro amico infermiere, delle telefonate dei parenti, persino di quelli che per me erano soltanto nomi leggendari sentiti pronunciare ai pranzi di famiglia davanti a un piatto di pasta. Le discese improvvise e liberatorie degli incoraggiamenti degli amici, della spesa che ti arriva a casa, della nonna che con la mascherina rosa ti saluta dal marciapiede dopo aver appeso al cancello due pagnotte di pane con l’uvetta perché sa che mi piacciono, del «Ti amo, coraggio. Ce la farete» detto da Alberto, il mio ragazzo, che fa la guardia medica. Gli credo, ho bisogno di credergli.

E poi c’è il giro della morte: eh sì, quella capriola improvvisa che ti toglie il fiato. È successo quando papà al telefono ci ha detto: «Mi hanno messo sotto ossigeno». La mattina i medici ci avevano detto che rispondeva bene alle cure, la sera lui ci ha parlato di saturazione bassa e fiato corto. Non sapevo cosa pensare né tantomeno cosa dire. Al telefono, in vivavoce mia mamma gli parlava con naturalezza. Gli chiedeva persino cose che a me sembravano banali, forse per restituire a quella conversazione una parvenza di normalità. Come se la voce di papà non provenisse da una dimensione parallela. Ascoltavo impietrita quel suono come se non uscisse dalle sue labbra. Mi sembrava la voce di un vecchio. «Sì, no, va bene» poi subito un colpo di tosse. Non riusciva a parlare a lungo. Dal respiro si capiva che parlare gli costava fatica. Mangiare ancora di più.

Cercavo di non pensarci. Non troppo almeno. Ma è difficile se per lavoro devi raccontare le storie delle persone a cui il virus è costato la vita o di chi combatte in prima linea per arginarlo. Per fortuna una boccata di leggerezza me la concedo sempre, anche nei momenti più difficili. Così mi sono lanciata in una serie di autoritratti fotografici in cui ho riadattato statue famose all’emergenza coronavirus. L’hashtag non poteva che essere: #reSTATUEacasa.

I giorni passano, i telefoni squillano senza sosta, papà pian piano migliora. Visto che ha la polmonite, la cura per lui è duplice: da un lato i farmaci contro l’Hiv e contro l’artrite reumatoide per combattere il virus, dall’altro cortisone e antibiotici per curare l’infezione polmonare. Dal reparto di terapia sub-intensiva lo spostano in quello riservato ai pazienti in via di guarigione. Poi, finalmente, la telefonata che aspettavamo da due settimane. «Lo dimettiamo oggi pomeriggio – ci annuncia un’infermiera – Avete una stanza in cui può stare isolato?». Stavolta la chiamata non è un terremoto ma un freno. Un freno potentissimo che fa rallentare la giostra. Non è finita. Non ancora. Non importa. Tornerà a casa.