Da sei mesi ha riaperto le sue porte alla comunità, dopo un lungo intervento di ristrutturazione durato sei anni. Consacrata nel 1773 e dedicata a sant’Edvige (1184-1243), la cattedrale di Berlino è la prima chiesa cattolica costruita in Prussia dopo la Riforma protestante. Fortemente voluta da Federico II Hohenzollner detto il Grande (1712-1786) in quello che era allora lo spazio urbano del “Forum Fridericianum” – oggi Bebelplatz – la cattedrale viene progettata da Georg Wnzeslaus von Knobelsdorff, barone di Konbelsdorff (1699-1753), che si ispira direttamente al Pantheon di Roma, con il pronao colonnato, il timpano triangolare e la grande cupola sferica. E non è un caso se la cattedrale di sant’Edvige misuri tanto quanto il Pantheon. A differenza del celebre monumento romano, però, la cattedrale di Berlino non ha la lanterna centrale. Gravemente danneggiata dai bombardamenti del 1943, infatti, la cupola originaria è stata sostituita da una in cemento armato, più bassa e più semplice della precedente.

Diversi sono stati gli interventi fatti sull’edificio nel corso dei secoli. L’ultimo è durato sei anni, dal 2018 al 24 novembre dello scorso anno, quando la cattedrale di sant’Edvige ha riaperto le sue porte alla comunità.

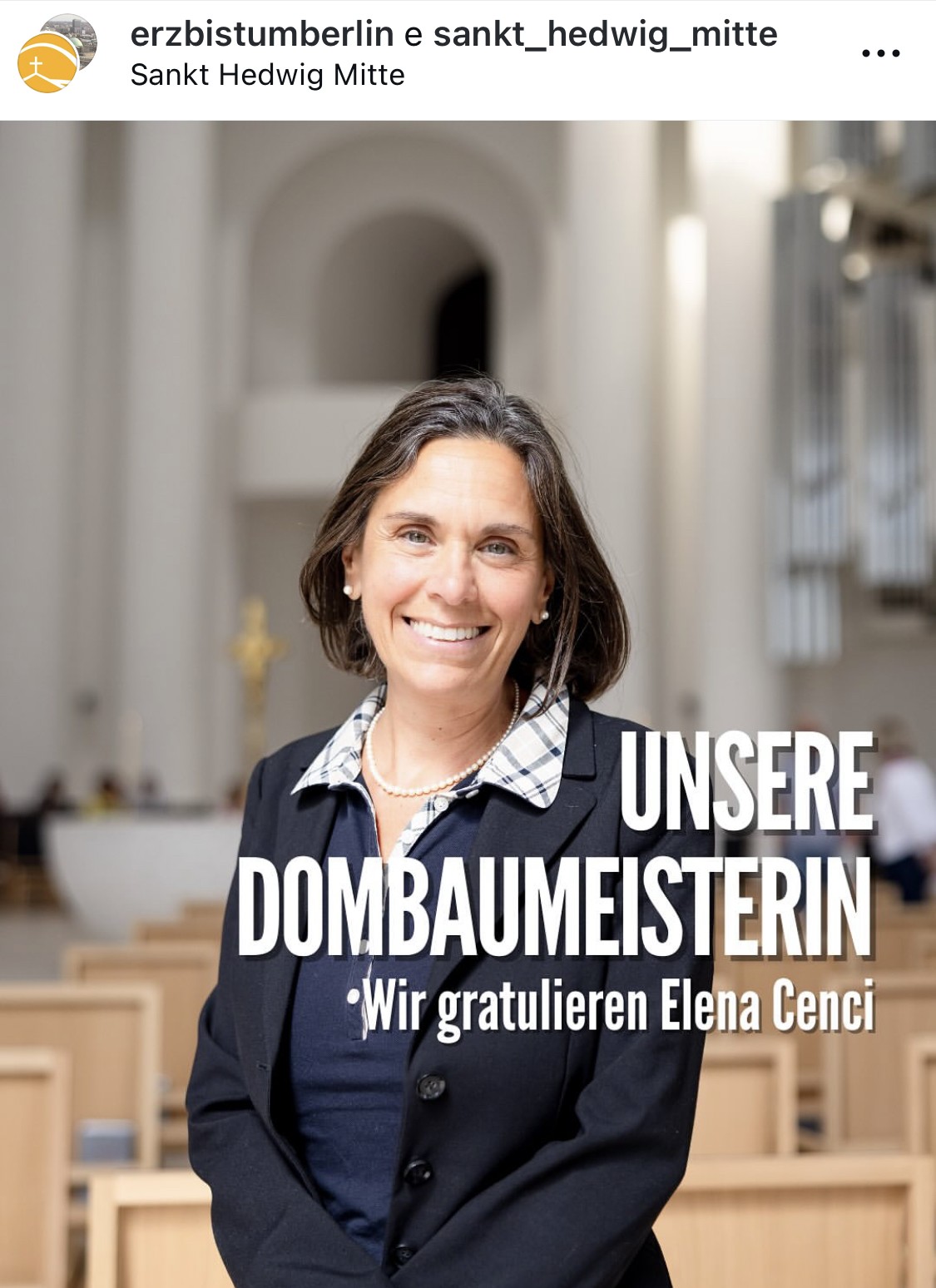

A sovrintendere a questo lungo lavoro di ristrutturazione e riprogettazione è stata un architetto italo-tedesco, Elena Conci, che il 1° giugno il prevosto della cattedrale Tobias Przytarski ha nominato ufficialmente “capomastro della cattedrale”. Un incarico, questo – annunciato anche sull’account Ig dell’arcidiocesi di Berlino –, che rimanda a cattedrali secolari come quelle di Colonia o Friburgo, che richiedono una manutenzione strutturale continua. A spiegare quello che sarà il suo compito è la stessa Conci, intervistata dal portale katholisch.de.

Di origini italiane, Elena Conci ha studiato architettura all’Università tecnica di Berlino e a Venezia, ha lavorato in diversi studi per importanti progetti residenziali, alberghieri e museali. Quello per la cattedrale di Berlino è stato il suo primo incarico legato a spazi liturgici. E la cosa l’ha coinvolta non solo professionalmente, ma anche personalmente. “Ho deciso di continuare a lavorare per l’arcidiocesi di Berlino, per il significato stesso del mio lavoro qui – spiega a katholisch.de –. A differenza degli edifici secolari, non si tratta solo di progettare e costruire, ma è qualcosa di più. Si tratta di una chiesa, di spazi liturgici e spirituali. Questo mi tocca personalmente: Mi vedo come parte di un insieme che va oltre le questioni puramente architettoniche”.

Guardando oggi al suo incarico di capomastro, Cenci sottolinea che “la ristrutturazione di Sant’Edvige mirava a rendere la chiesa adatta al futuro, affinché anche le generazioni future possano riunirsi e pregare qui. I lavori di costruzione sono stati complessi e hanno comportato costi elevati. Dopo la riapertura della cattedrale l’obiettivo ora è garantire che l’elevata qualità dell’edificio venga mantenuta il più a lungo possibile. Questo vale sia per la struttura dell’edificio, che deve essere mantenuta e protetta, sia per le nuove tecnologie e le opere d’arte. Per garantire ciò, è necessaria una supervisione costante dei lavori, ed è proprio per questo che è stata creata la figura del capomastro di cattedrali”.

“Anche nei miei progetti precedenti – spiega Cenci – ho sempre cercato di creare luoghi in cui le persone si sentissero a proprio agio. Ma la dimensione spirituale che accompagna la cattedrale di Sant’Edvige è incomparabile. È qualcosa di molto personale, che conferisce al mio lavoro una profondità completamente nuova”.

In futuro, compito di Elena Cenci sarà quello di tenere costantemente monitorate le condizioni strutturali della cattedrale oltre il periodo di garanzia delle imprese di costruzione, affinché questa rimanga in buono stato per molto tempo. “Ciò comporta principalmente l’individuazione precoce di eventuali cambiamenti all’edificio. Ad esempio, si formano crepe, è presente umidità o gli impianti tecnici causano problemi? Tuttavia, non sono un amministratore di condominio nel senso tradizionale del termine. Si tratta piuttosto di capire quali materiali sono stati utilizzati durante la costruzione, i concetti progettuali alla base e come si è evoluta la situazione attuale. Se, ad esempio, le giunture cambiano, diventano visibili variazioni di colore o la cupola interna presenta anomalie, devo essere in grado di valutarle e intervenire”. A differenza di Colonia o Friburgo, a Berlino non c’è un “laboratorio della cattedrale”, in grado di eseguire gli eventuali interventi in maniera autonoma. “Dobbiamo affidarci, in effetti, a imprese esterne per tutti i lavori di costruzione, principalmente, ovviamente, alle imprese artigianali e ai laboratori artistici che hanno lavorato ai lavori di ristrutturazione negli ultimi anni – prosegue Cenci –. Ma il mio lavoro non si limita alla porta esterna della cattedrale. Ci sono anche progetti nelle immediate vicinanze in cui il mio compito è rappresentare gli interessi dell’arcidiocesi”.

Dopo gli ultimi interventi di ristrutturazione, la cattedrale è stata ampiamente riprogettata. E questo a partire dalla scelta di porre l’altare al centro dell’aula. Un altare speciale, di forma emisferica, che corrisponde alla cupola che copre l’edificio. Ciò che caratterizza questo altare è che è fatto di “pietre vive”, donate dai fedeli di Berlino, di altre città e regioni della Germania e di altri Paesi. Leo Zogmeyer, l’artista austriaco a cui è stata affidata la realizzazione degli interni della cattedrale, ha letteralmente “fuso l pietra”: le pietre donate sono state aggiunte ad una miscela di sabbia, ghiaia e cemento bianco. Questa massa è stata versata in uno stampo negativo e una volta che la massa si è indurita e lo stampo è stato rimosso, la colata grezza è stata rifinita a mano per portare alla luce le pietre vicino alla superficie”. L’altare pesa circa due tonnellate e mezzo, ma sembra quasi galleggiare all’interno dello spazio liturgico, pur trasmettendo un senso di solidità. Anche l’ambone è stato realizzato con lo stesso metodo dell’altare e la sua forma ridotta corrisponde alla semisfera geometrica minimalista dell’altare.

“Sebbene l’interno della cattedrale sia stato ampiamente modificato e sia stato creato un concetto spaziale completamente nuovo – commenta Elena Cenci –, i fedeli ne hanno ripreso possesso in modo del tutto naturale. È sorprendente, dato che la collocazione dell’altare al centro della cattedrale non era nemmeno prevista dal capitolato d’oneri del concorso di architettura. Ma ora sembra perfettamente naturale che l’altare sia lì. Credo che questo sia un segno che la decisione è stata corretta. La forma rotonda dell’edificio richiedeva praticamente un ordine nuovo, e allo stesso tempo antico. Dal punto di vista strutturale la cattedrale funziona. È solo un peccato che la Bernhard Lichtenberg Haus non sia ancora terminata. Questo significa che il progetto complessivo non può ancora esprimersi appieno”. Il progetto della Bernhard Lichtenberg Haus, che si trova nelle immediate vicinanze della cattedrale, nasce per completare l’offerta di spazi che viene fatta alla comunità. “La rinnovata struttura, che doveva essere terminata entro fine anno, ma che pensiamo di riuscire ad aprire per settembre 2026, sarà un vero e proprio centro d’aggregazione per la comunità. Oltre ad ospitare la residenza e gli uffici dell’arcivescovo e del rettore della cattedrale, diverrà la sede del coro. Ci sarà, poi, un “caffè inclusivo”, dove i fedeli possono ritrovarsi al termine delle celebrazioni e, nella parte più vecchia dell’edificio, sarà realizzata un’area espositiva dove chi frequenta poco o non frequenta affatto la chiesa, può trovare informazioni sulla cattedrale e sulla fede cristiana”. E potrà trovare informazioni anche sul decano e rettore della cattedrale, il beato Bernhard Lichtenberg (1875-1943), a cui è dedicato il centro. Fermo oppositore del regime nazista, dopo la Notte dei cristalli del 9-10 novembre 1938, Lichtenberg pregò sempre pubblicamente per gli ebrei e per tutte le altre vittime dei nazisti. Lo fece fino al 23 ottobre 1941, giorno del suo arresto. Condannato nel maggio del 1942 dal tribunale di Berlino, venne trasferito prima nel carcere di Tegel e poi, sul finire dell’anno successivo, nel campo di concentramento di Dachau, dove non arrivò mai. Durante il trasferimento, infatti, si ammalò e morì di stenti il 5 novembre 1943.