Idee

Idee

Il disarmo nucleare è nelle mani dei cittadini

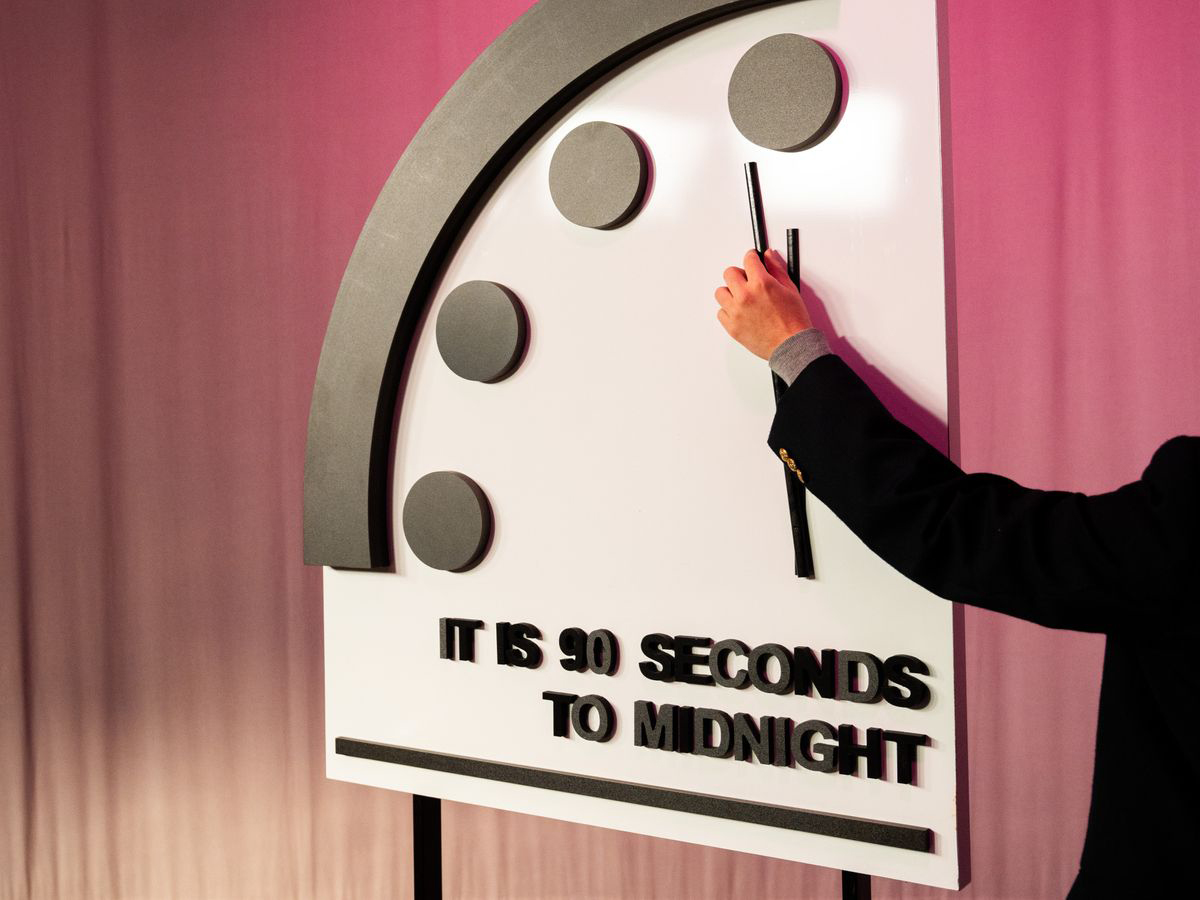

Tic toc. Tic toc. Tic toc. Novanta secondi alla mezzanotte. Un minuto e mezzo alla fine del mondo. Angosciante, a pensarci.

Idee

IdeeTic toc. Tic toc. Tic toc. Novanta secondi alla mezzanotte. Un minuto e mezzo alla fine del mondo. Angosciante, a pensarci.

T ic toc. Tic toc. Tic toc. Novanta secondi alla mezzanotte. Un minuto e mezzo alla fine del mondo. Angosciante, a pensarci. Ogni inizio anno, le lancette del Doomsday Clock, l’orologio dell’Apocalisse, segnano il tempo che ci rimane, il punto di non ritorno quando l’umanità non sarà più in grado di riparare ai danni e alle minacce create proprio dall’uomo stesso. A istituirlo fu nel 1947, il Bulletin of the Atomic Scientists, il consiglio di esperti, in cui sono presenti anche premi Nobel, che annualmente è chiamato ad aggiornare il tempo rimanente. In 77 anni, dai sette minuti alla mezzanotte si è passati al minuto e mezzo, il minimo storico (peraltro già toccato nel 2023): del resto, tra la guerra tra Russia e Ucraina, il conflitto di Israele contro Hamas, ma anche i cambiamenti climatici e soprattutto la crescente dipendenza dalle armi nucleari con la minaccia paventata proprio sui fronti bellicosi (senza dimenticare la Corea del Nord o l’Iran, solo apparentemente latenti), come pensarla diversamente? Ecco perché parlare di disarmo nucleare è e sarà sempre un tema attuale, urgente e prioritario. Ed è un tema, anzi un percorso che riguarda l’umanità, la collettività, è un dovere di tutti. Con questa premessa, sabato 9 marzo, nel complesso universitario Campagnola di Padova è stato organizzato un incontro pubblico promosso da Comune (presente l’assessora Francesca Benciolini), Rete italiana pace e disarmo, Uniti per la pace Padova, Centro di ateneo per i diritti umani “Antonio Papisca” e realizzato in collaborazione con Ican (Campagna internazionale per l’abolizione delle armi nucleari e con “Italia, ripensaci”. Ad aprire il dibattito il vescovo di Padova, Claudio Cipolla: «Faccio mie e rilancio le parole della Pacem in Terris di papa Giovanni XXIII, sono parole che hanno 60 anni – l’enciclica è del 1963 – ma di stringente attualità: “giustizia, saggezza e umanità domandano che venga arrestata la corsa agli armamenti, si riducano simultaneamente e reciprocamente gli armamenti già esistenti; si mettano al bando le armi nucleari; e si pervenga finalmente al disarmo integrato da controlli efficaci”. Per tutti noi è evidente come la logica della forza e la strategia della deterrenza siano principi di una falsa promessa di pace. Papa Francesco ci ricorda che la “deterrenza nucleare fomenta uno spirito di paura basata sulla minaccia di un reciproco annientamento, che finisce coll’avvelenare le relazioni tra i popoli e ostacolare il dialogo”. Il vescovo sottolinea l’importanza di strumenti giuridici internazionali di disarmo nucleare, non proliferazione e messa al bando, e in questo vede nel Trattato per la proibizione delle armi nucleari, firmato nel 2017 dalle Nazioni Unite, «un segno tangibile di speranza». E aggiunge: «L’appello della campagna “Italia ripensaci”, che chiede ai nostri governanti il coraggio di firmare il Trattato, ha bisogno del sostegno di tutti e in particolare di chi è custode delle città. Possano anche i nostri sindaci rompere il silenzio, che legittima l’esistenza di ordigni capaci di annientare intere popolazioni, cancellare la presenza di città, devastare i territori. Ogni euro utilizzato per le armi è un euro tolto allo sviluppo. La produzione e la vendita delle armi produce rapida ricchezza per pochi e lunga povertà per molti. Spendere in armi nucleari dilapida la ricchezza delle Nazioni. Il finanziamento delle armi sottrae fondi alle aree dello sviluppo umano integrale, dell’educazione, della salute e della lotta alla povertà».

Le parole del vescovo evidenziano che un percorso è stato già avviato, a partire dall’enciclica Pacem in Terris così dirompente in un’era di tensioni, in una Guerra fredda che teneva in scacco il mondo e che solo pochi mesi prima era sull’orlo del precipizio con la crisi dei missili di Cuba. Questo fa capire che sì, un pensiero già esiste, sono state compiute tappe e battaglie, perché, come è emerso dall’incontro, il disarmo nucleare è nato nello stesso istante del primo test. «Un’altra persona profondamente cattolica che in questo percorso ha dato tanto è l’ex sindaco della mia città, Firenze, Giorgio La Pira – è lo spunto di partenza di Lisa Clark della Rete italiana pace e disarmo – Lui rimase sconvolto dalla notizia del bombardamento di Hiroshima e Nagasaki: le armi nucleari sono state progettate per distruggere città, e non esiste cosa più immorale. La Pira sosteneva che non si può vivere in un mondo che programma di uccidere le città. Ed ecco che qui possiamo affermare che le città possono essere soggetti diplomatici: il Trattato ha riportato democraticità nelle scelte, non è più una decisione politica presa nel chiuso del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite, con il potere di veto delle potenze mondiali, ma viene presa anche da Paesi considerati poco importanti solo perché sono scarsamente armati. Ma questo è il contrario di quello che vorremmo vedere: il fatto che alcuni Stati possiedano armi nucleari e altri no impedisce l’uguaglianza, unica base su cui si può costruire la pace e la stabilità nel mondo». Democraticità, appunto. Al centro della cattedra dell’aula universitaria brilla una medaglia d’oro, con il volto di Alfred Nobel. È l’onorificenza per la pace che nel 2017 è stata assegnata all’Ican, (dall’inglese International Campaign to Abolish Nuclear Weapons), una coalizione globale della società civile nata dieci anni prima e che lotta per promuovere l’adesione del Trattato per la proibizione delle armi nucleari. Ospite del pomeriggio, Florian Eblenkamp, portavoce Ican e responsabile globale per “l’Appello delle città”, è partito da un assunto: «In questo momento esistono 12 mila testate nucleari, e in questa situazione di crisi anche gli accordi si stanno sgretolando: il parlamento russo, per esempio, ha approvato il ritiro dal trattato sulla messa al bando totale degli esperimenti atomici. L’equilibrio si basa su un’astrazione: se i Paesi si minacciano vicendevolmente con il nucleare allora il conflitto viene evitato. Però c’è un problema: è una teoria non falsificabile, funziona finché funziona, e noi stiamo accettando il rischio di una guerra nucleare. Il paradosso è che per essere nella teoria della deterrenza, tu devi avere una minaccia credibile, devi essere convinto di poterlo fare; eppure non c’è una concreta evidenza che la potenza nucleare funzioni: nel mondo ci sono guerre, che coinvolgono anche possessori di bombe nucleari, ed è la dimostrazione che la sola minaccia non possa veicolare la pace».

Sulla base di questa teoria, Eblenkamp ci invita a porci una domanda: veramente dobbiamo fidarci che i leader non utilizzeranno mai le armi? Ecco che qui interviene il Trattato, ecco che il documento assurge a cambio di paradigma, di visione e di azione: «Questo trattato modifica la narrazione, che non è più in mano a pochi politici. Il valore militare qui è piccolissimo rispetto agli impatti delle conseguenze umanitarie: le lotte dell’uomo diventano, dunque, la base. Non dimentichiamoci che un utilizzo delle armi nucleari, oltre a uccidere migliaia di persone immediatamente, porterebbe a un’alterazione del clima e al conseguente abbassamento di temperatura, causa di carestia per miliardi di persone. Quindi siccome tutti i Paesi sarebbero colpiti, tutti hanno il giusto diritto di influenzare le scelte politiche. Il Trattato è un modo per democratizzare, tutti hanno diritto di partecipare». Di astratto, a pensarci bene, non c’è molto. Il rischio è quantomai concreto, percepito. L’appello è che sempre più città italiane, tra cui Padova, si facciano promotrici di richiesta al Governo di aderire al Trattato: «Ci troviamo all’incrocio della storia – conclude Florian Eblenkamp – Le scelte di oggi possono influenzare i decenni prossimi. La preoccupazione derivante dalle armi nucleari è un tema che tocca ciascuno di noi, ciascuna città, ciascun cittadino. Possiamo, con diritto, chiedere ai nostri governi di essere parte della soluzione e non più parte del problema».