Idee

Idee

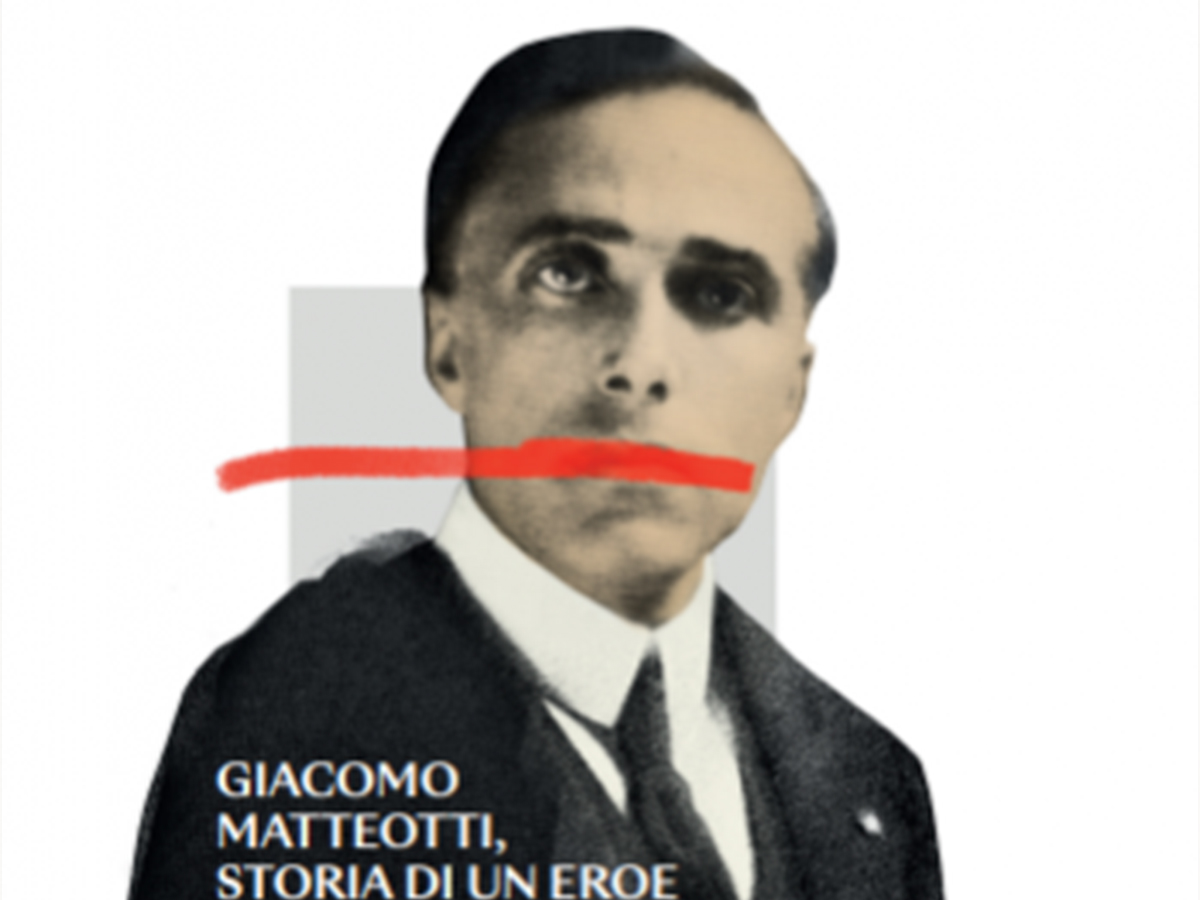

Giacomo Matteotti, eroe che i giovani non conoscono. Tanti i contributi editoriali che ne rileggono la figura

Dal legame con il “suo” Polesine alla personalità retta, colta e poliglotta

Idee

IdeeDal legame con il “suo” Polesine alla personalità retta, colta e poliglotta

Figlio della sua terra. Personaggio della storia italiana ed europea, Matteotti è, prima di tutto, figlio del suo Polesine. È questo il filo rosso ripercorso dal giornalista e scrittore Francesco Jori nel rileggere la figura del politico in Giacomo Matteotti, figlio del Polesine. Un grande italiano del Novecento (edizioni Apogeo, pp. 204, euro 18) scritto a quattro mani con lo storico Diego Crivellari. Uno sguardo differente che parte da una domanda di fondo: perché Matteotti e il Polesine? Quali sono le ragioni di fondo per cui una terra povera, marginale, dimenticata da tutto e da tutti è riuscita a esprimere una figura straordinaria come quella del politico ucciso dal fascismo? «Matteotti è figlio del Polesine e il Polesine a sua volta è figlio di Matteotti, delle sue lotte, delle sue speranze, delle sue vittorie e anche delle sue sconfitte – sostiene Jori – Questo è il volto duplice di una provincia che può essere letta e analizzata alla luce di una storica marginalità e, allo stesso tempo, della capacità delle sue genti di unirsi per superare le avversità e preparare un futuro più dignitoso. Non dimentichiamo che, in queste campagne, nascono fermenti sociali incredibili: dai moti carbonari, proprio a Fratta Polesine, ai movimenti sindacali. È in questa terra che, negli anni Ottanta del 19° secolo, si sviluppa la prima vasta ribellione contadina del nostro Paese, al grido di “la boje, la boje e de boto la va de fora”. Fin dall’inizio Matteotti non ha dubbi su quale sia la parte “giusta” dove stare, schierandosi a sostegno e tutela dei ceti deboli, partendo dai contadini». La storia di un’area per secoli tormentata offre lo spunto per un’analisi sul legame tra il Polesine di ieri e di oggi. «Il punto di incontro è il lavoro – aggiunge Jori – il lavoro che c’è e che manca, il lavoro precario, il lavoro che genera migrazioni, speranze, delusioni, rivendicazioni e conflitti. Il lavoro che, in presenza come in assenza, continua a plasmare l’identità di un territorio, mette a contatto mondi sociali lontani e differenti. Scompare, riappare, muta. È questo il filo rosso che lega il Polesine delle prime grandi lotte politiche e sociali e il Polesine di Matteotti al Polesine di oggi». Sull’eroe e martire, ma anche sull’uomo colto e poliglotta che sente presto il richiamo della politica, di quella che si fa dal basso – tanto che «da consigliere o assessore, moltiplica gli sforzi rivelandosi “un inesorabile spulciatore di bilanci”. Infatti, non tollera intrallazzi e non fa sconti a nessuno, pretendendo correttezza nella spesa pubblica, specie per asili, biblioteche, scuole, ospedali» – si sviluppa il saggio Il nemico di Mussolini (Solferino, pp. 288, euro 18) scritto dal giornalista Marzio Breda, quirinalista del Corriere della Sera e componente del Comitato scientifico della Fondazione studi storici Turati, scritto con Stefano Caretti, docente universitario di Storia contemporanea e grande studioso del politico socialista. «Quella di Matteotti è la prima di tante storie sulle quali è cresciuta la Resistenza – afferma Marzio Breda – La lotta a ogni forma di totalitarismo è cominciata nel suo nome e, per chi ha a cuore la Costituzione, non scade mai. È un dramma che culmina con un delitto di Stato e con la morte atroce di un profeta disarmato sul cui sacrificio sarebbe poi sorto “l’antifascismo come valore, come scelta consapevole e prioritaria”. In Italia il termine “eroe” è tra i più inflazionati, eppure, nonostante il nostro rimanga per molti versi un Paese di opportunisti a moralità limitata, un po’ di eroi veri li abbiamo. Tra questi, nell’albero genealogico della democrazia, primeggia proprio Giacomo Matteotti. Tra vie e piazze questo nome ricorre per 3.200 volte nella toponomastica nazionale, ma le giovani generazioni non sanno chi sia stato e perché sia giusto onorarlo come martire del fascismo, ucciso da una banda di sicari, manovali della criminalità, esecutori di un ordine che ebbe un unico, solo mandante: Mussolini». Breda e Carnetti mettono in guardia da tentativi di relativizzazione storica e di inquinamento dei fatti, ancora diffusi, su una vicenda come quella dell’omicidio di Matteotti che «più lineare e chiara non si può». «Anche per opera di questo revisionismo interessato a tutelare l’immagine di Mussolini “buon dittatore” – conclude Marzio Breda – il mito di Matteotti si è offuscato nella narrazione del suo sacrificio. Come se la dimensione intima, la cultura, gli ideali, la solitudine di quello che è stato il capostipite della lotta al totalitarismo fascista avesse scarso valore. Forse dipenderà dal fatto che noi italiani coltiviamo memorie selettive, ciò che rende ognuno ostaggio della propria, senza aver fatto i conti con la nostra storia comune. Ma se, come dice la psicoanalisi, bisogna “regredire per progredire”, se vogliamo far passare un passato che ancora non passa, servirà tornare a lui. Perché questi cent’anni non siano trascorsi invano»