ChiesaDiocesi

ChiesaDiocesi

La società all’epoca di don Domenico Leonati: fra famiglie povere e nobili veneziani

Il 18° secolo, il periodo in cui vive don Leonati, non era un tempo facile

Chiesa

ChiesaIl 18° secolo, il periodo in cui vive don Leonati, non era un tempo facile

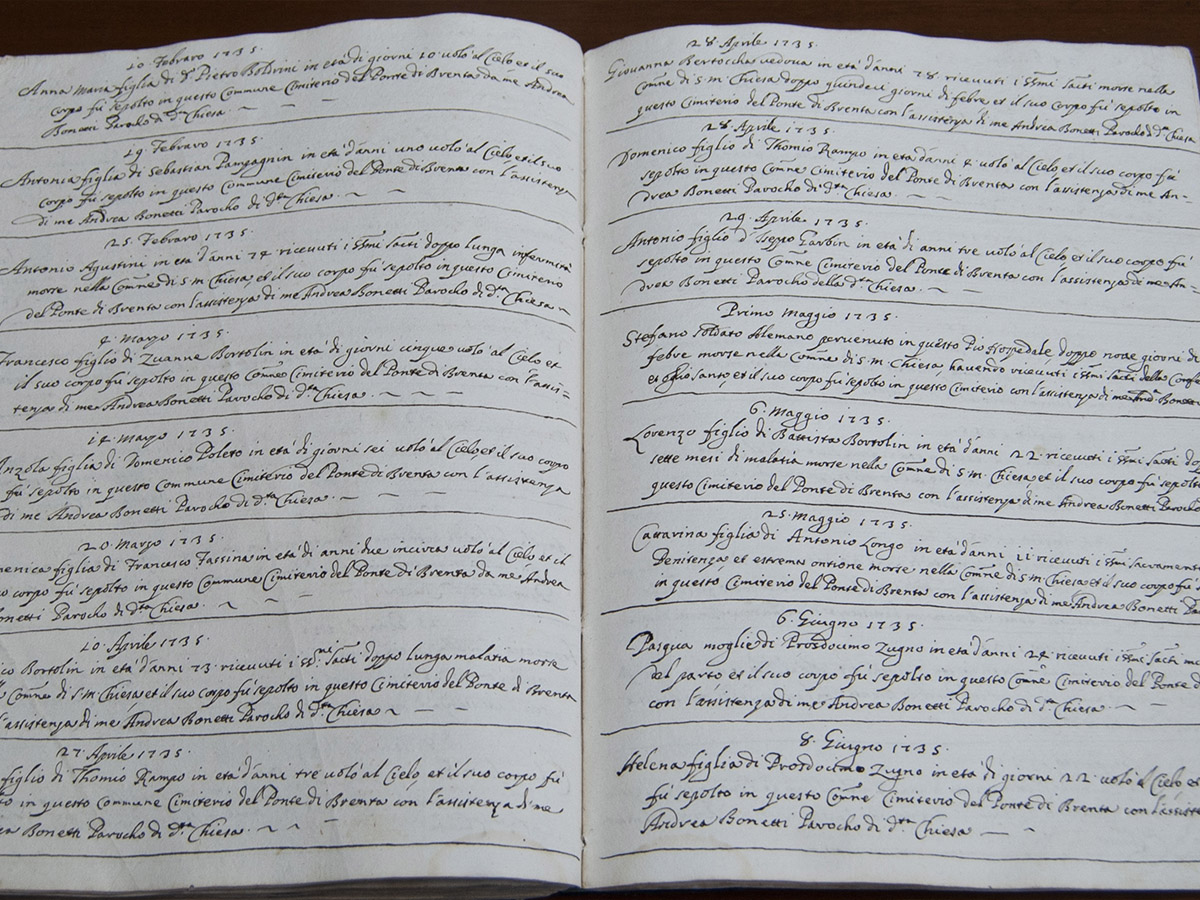

Il tempo di don Domenico Leonati, il 18° secolo veneto, era un tempo non facile: egli ha dovuto affrontare sfide quotidiane che possiamo ben conoscere e molte che non conosciamo più. Era un mondo dove le nascite erano sempre numerose, insieme alle possibilità di morte del bambino prima dei cinque anni. Per la grande maggioranza della popolazione la vita era una quotidiana lotta per la sopravvivenza, senza molti servizi e sovvenzioni. Un mondo sicuramente più duro e difficile del nostro. Sui parroci le persone facevano grande riferimento e a loro volte i preti erano investiti di molte responsabilità. Nell’arco di tempo in cui don Domenico è vissuto, dal 1703 quando è nato al 1793, anno della sua morte, si sono verificati diversi eventi storici come le guerre di successione delle grandi dinastie europee (1701-1748) e la Rivoluzione francese (1789). Don Leonati non vedrà la fine della Serenissima per mano del generale Bonaparte nel 1797, ma chissà se un’eco dei gravi avvenimenti francesi in qualche modo arrivò fino a lui. È in questo clima storico che si inserisce la sua attività, in un borgo, quello di Ponte di Brenta, popolato fin dai tempi antichi grazie all’attività delle famiglie di contadini che lavorando per conto dei proprietari terrieri, avevano strappato la terra ai boschi, e dopo il 1191 (anno di costruzione del ponte) si era sviluppato come luogo di transito e commerci lungo la via del Brenta verso Venezia. La popolazione era formata per lo più di barcaioli e contadini che lavoravano un terreno che richiedeva un gran sforzo e gran contributo di concimi per essere messo a coltura e dare una resa sufficiente. Le loro condizioni erano assai difficili: nella prima metà del Settecento, infatti, 13 campi e mezzo bastavano ad assicurare un tenore di vita quasi miserabile a una famiglia di cinque persone e i proprietari potevano affittare anche solo mezzo campo. Poche le famiglie di benestanti, soprattutto nobili padovani e veneziani che nelle ville avevano una propria chiesetta, o oratorio semipubblico con un proprio cappellano stipendiato. Quando don Leonati giunge a Ponte di Brenta come parroco, il 3 marzo 1737, dopo essere stato cappellano a Montagnana, viceparroco a Battaglia, trova una popolazione non dissimile da quella della natia Battaglia e subito individua la carenza principale di cui soffre la comunità parrocchiale: la mancanza dell’annuncio della parola di Dio. Egli infatti scrive: «[…] le anime si trovavano senza pascolo della parola di Dio, con quelle conseguenze funeste che nascono dall’ignoranza». Don Leonati riesce, con prudenza, carità e senza offendere o irritare nessuno, nemmeno i signori delle ville tra i quali ci saranno parecchi benefattori, a far convergere l’interesse dei suoi parrocchiani verso la loro chiesa. Dà la priorità alla catechesi, alla predicazione straordinaria, riordina e rafforza le attività delle varie Confraternite, cura la devozione alla Santissima Trinità, alla Beata Vergine del Rosario e organizza l’Adorazione quotidiana diurna del Santissimo Sacramento coinvolgendo le famiglie. Dedica grande attenzione alla chiesa, ampliandola e arricchendola di opere d’arte. A Ponte di Brenta trascorrerà ben 14 anni, nei quali cercherà con insistenza di elaborare qualcosa nel campo dell’educazione. Gli vengono in aiuto diversi benefattori, a partire dalla mamma che mette a disposizione la sua dote e poi nel 1740 un’anziana maestra, la signora Stradiotto, che offre gratuitamente il suo palazzo poco lontano dalla chiesa, prima in uso e poi, alla sua morte nel 1745, in possesso: qui nascerà il Conservatorio. Nel suo testamento scriverà: «non voglio pompa al mio cadavere», «come mi sono spogliato in tempo di mia vita di tutto il mio […] così intendo morire quale nacqui». Riteneva che tutto fosse frutto della Provvidenza e di quanto aveva fatto nascere diceva: «L’Opera parla da sé non c’è bisogno di altro».

Don Domenico intuisce la necessità di creare qualcosa che va oltre l’immediato, oltre un presente fatto di piccoli mondi chiusi, e pone le basi per una iniziativa che liberi, riscatti e faccia riemergere la bellezza che ogni essere umano porta in sé