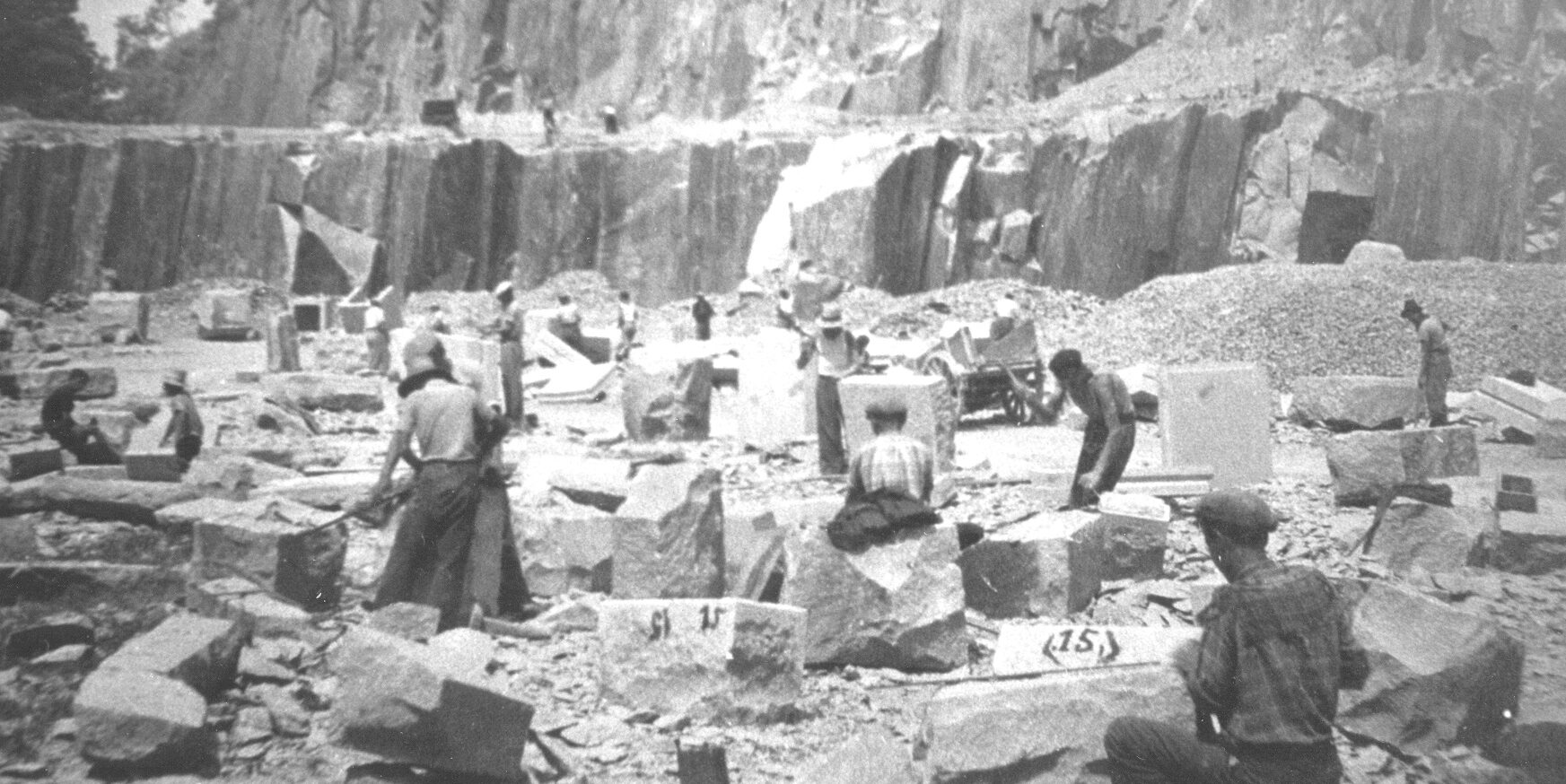

Tagliapietre, mestiere antico di fatica e povertà, associato alla più umile condizione di lavoro e che pure vanta una storia illustre, incisa in luoghi e monumenti insigni. L’ultima fatica di Alberto Espen, bibliotecario di Cervarese e autore di molteplici, apprezzate ricerche di storia locale, contribuisce, con il suo stile minuzioso e documentato, a ricostruire un tassello importante di questa storia, legato a un ambiente vulnerabile e vulnerato, gli Euganei, e a una pietra pregiata, la trachite, celebre per resistenza meccanica, lavorabilità e proprietà antiscivolo. Le cave di Montemerlo, edito da Cierre, come dichiara il sottotitolo racconta “Una storia euganea millenaria” iniziata almeno in epoca romana, quando era usata per bàsoli (lastricati), segmenti d’acquedotto, pietre miliari delle città augustee: Padova, Aquileia, Bologna, giungendo fino a Fano, in provincia di Pesaro-Urbino.

Nei millenni, la pria di Montemerlo, riconoscibile per il colore grigiastro, estratta e lavorata esclusivamente a forza di braccia, ha richiesto fatiche notevoli; veniva quindi usata in contesti adeguati ai suoi pregi come le “muraglie nuove” di Padova e i rivestimenti di porta Savonarola e San Giovanni progettate dal Falconetto, la selciatura di calli e campielli di Venezia – i famosi sèlesi, o specchi – la lastricatura di strade, corti e sagrati nonché di grandi edifici pubblici come le corderie dell’Arsenale, il più vasto centro produttivo preindustriale, ornamenti di ville e palazzi.

Se i proprietari delle cave sono nobili famiglie padovane – Calza, Forzadura, Papafava, Cini – restano perlopiù ignoti «i nomi di tanti umili villici piegati a estrarre e sgrossare masegne»: probabilmente perché a Montemerlo la pietra veniva estratta e sbozzata, mentre la rifinitura avveniva in cantiere. Le cose cambiano nei tempi moderni, quando Montemerlo diventa anche sede di corsi di formazione a cui si deve la realizzazione dell’elegante arena. Anche la nuova parrocchiale, di quegli stessi anni Cinquanta, è realizzata in trachite.

A partire dall’Ottocento arriva la modernizzazione – prima gli esplosivi, poi le perforatrici e altri macchinari – che porta qualche sollievo alla fatica dei lavoranti ma segna il moltiplicarsi dell’estrazione: la trachite viene usata anche per impieghi “vili” come il rinforzo degli argini dei fiumi dopo la rotta del 1951 e il sottofondo dell’autostrada Padova-Bologna. Al dilagare delle cave, dopo un lungo confronto politico che la ricerca di Espen ben documenta grazie alla piena disponibilità dello “storico” paladino dell’ambiente euganeo Gianni Sandon, mise un argine la famosa legge Romanato Fracanzani del 1971 che aprì un processo di tutela ambientale in base al quale oggi è attiva solo la cava di Zovon. Quella di Montemerlo è ferma dal 10 gennaio 2023 in attesa di una decisione definitiva.

«Con la fine dell’attività di escavo e lavorazione – conclude Espen senza entrare nel merito della scelta – il bagaglio di saperi e tradizioni dei tajapiera, vero patrimonio culturale immateriale, e retaggio di conoscenze, abilità, manualità, ingegno, andrà irrimediabilmente disperso, con ripercussioni negative sul restauro e la tutela dei beni architettonici, non solo italiani».