Storie

Storie

Mons. Girolamo Bortignon a 30 anni dalla morte. Un solido pastore

Mons. Girolamo Bortignon moriva il 12 marzo di trent’anni fa all’Opera della Provvidenza, da lui fondata. Ha guidato la Diocesi in ascolto della realtà

Storie

StorieMons. Girolamo Bortignon moriva il 12 marzo di trent’anni fa all’Opera della Provvidenza, da lui fondata. Ha guidato la Diocesi in ascolto della realtà

Mons. Girolamo Bortignon ha retto la Diocesi di Padova per 33 anni: dal 1949 al 1982. Lo storico Angelo Ventura ha definito il presule «un energico cappuccino la cui influenza sulla città era penetrante e difficilmente resistibile». Il suo episcopato è stato caratterizzato da fermenti culturali di vasta portata. Ne parliamo con mons. Mario Morellato, attuale assistente spirituale di Casa Madre Teresa di Calcutta a Sarmeola, osservatore qualificato sul campo.

Quali sono state le trasformazioni più evidenti vissute dalla Diocesi in quel periodo?«Mons. Bortignon, nel suo lungo episcopato a Padova, è stato sempre guidato da un criterio pastorale a mio avviso molto sapiente: quello di muoversi dopo aver conosciuto e sperimentato le situazioni e le domande che nascevano e partivano dalla realtà, non seguendo teorizzazioni o pianificazioni prefabbricate. Da questa lettura derivavano poi le risposte pastorali. Così egli ha saputo accompagnare il cammino di evoluzione percorso dalla società italiana dal dopoguerra in poi, innestandovi le opportune iniziative pastorali. Il cammino ha interessato le strutture materiali delle parrocchie (mai così intense!), ma anche l’assetto della vita parrocchiale, l’azione dei laici, il dialogo con la politica, l’apertura alle missioni, il dialogo con la cultura, i collegi universitari, la pastorale vocazionale e i seminari, il servizio profetico della carità, soprattutto con l’Opera della Provvidenza. Erano tempi diversi, ma, di fatto, il cammino della Chiesa diocesana è stato abbastanza lineare, di notevole spessore e solidità, prudente, ben piantato nella vita della gente. Più che di trasformazioni, quindi, mi sembra più giusto parlare di un costante e fervido cammino fatto dalla Diocesi, con una tonalità decisamente popolare e non elitaria».

Gli anni di Bortignon hanno coinciso con la svolta pastorale del Concilio Vaticano II. Come è stato recepito e vissuto questo passaggio?«Mons. Bortignon ha partecipato attivamente al Concilio, accompagnato da mons. Luigi Sartori, suo consigliere personale. Non ha fatto interventi orali, ma diversi scritti, soprattutto in merito alle missioni e il loro rapporto con le Chiese locali. È stato pronto e puntuale nel presentare alla Diocesi i documenti del Concilio e nell’attuare le indicazioni concrete, soprattutto nel campo della liturgia e della collaborazione dei laici alla vita della Chiesa. Il vescovo Girolamo non era sicuramente smanioso di novità. Il Concilio ha sollecitato anche discussioni e fermenti vivaci, anche tra i preti giovani e tra i laici. La prudenza ha guidato saldamente il comportamento di mons. Bortignon. Complessivamente il Concilio è stato accolto nella sua positività, come un passo in avanti e non come un turbamento che scompaginava la tradizione».

Il suo motto pastorale, Caritas cum fide, ha trovato tante modalità di essere realizzato. Quali? «Penso sia sufficiente ricordare l’Opera della Provvidenza, nata dalla esperienza diretta della prima visita pastorale voluta dal vescovo Bortignon subito dopo il suo arrivo in Diocesi. Da quella costatazione, toccata con mano, di una realtà penosa e tenuta nascosta come una vergogna – quella delle persone con disabilità incontrate nelle famiglie – è partita la mirabile impresa dell’Opera in un intreccio fecondo di carità e fede. È doveroso sottolineare che l’avvio dell’Opera è avvenuto in un periodo storico in cui era quasi del tutto assente l’esperienza e la legislazione».

La Diocesi di Padova con Bortignon ha sviluppato un vasto impulso missionario mettendo a disposizione sacerdoti e religiosi per il mondo. Dove in particolare?«In questo campo Bortignon è stato davvero un profeta. Prima ancora che papa Pio XII donasse alla Chiesa l’enciclica Fidei donum, con la quale invitava le Chiese diocesane ad aprirsi al servizio missionario, non riservandolo soltanto agli istituti religiosi, il vescovo Girolamo aveva già inviato nel 1957 i primi due sacerdoti diocesani (don Leonardo Grigoletto e don Vincenzo Barison) in Brasile e in Ecuador a fianco dei padri Giuseppini. Seguiranno poi le aperture al Kenya e all’Ecuador, trovando anche una viva collaborazione da parte degli istituti religiosi femminili presenti in Diocesi (Dimesse, Figlie di San Giuseppe, Salesie…). Autentiche iniziative missionarie devono essere considerate anche altre avviate da Bortignon. Per esempio l’invio di preti diocesani in aiuto prolungato ad altre Diocesi che lo richiedevano: Ferrara, Bologna, Comacchio, Milano, Roma. E anche il servizio pastorale offerto ai tanti migranti italiani: in Francia, in Belgio, in Germania, in Svizzera, in Canada. Erano anni in cui il clero era abbondante ed è stato possibile rispondere a tanti appelli».

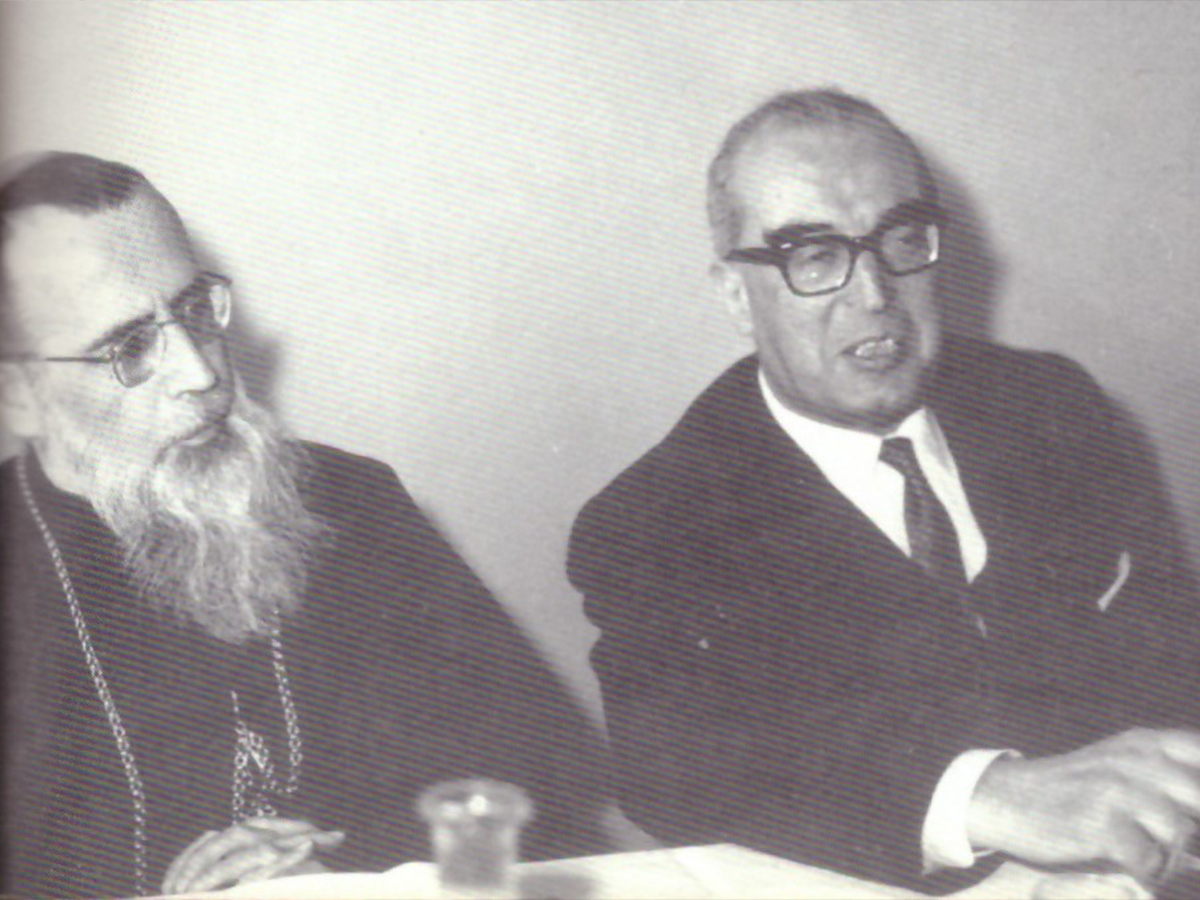

Promosso da un gruppo di professionisti laici, su proposta di Francesco Canova, specialista in malattie tropicali, subito appoggiato da mons. Giovanni Strazzacappa, allora direttore dell’Ufficio missionario diocesano, il Cuamm sorse il 3 dicembre 1950. Mons. Bortignon sostenne con fervore l’iniziativa. Nel 25° di fondazione poteva dire davanti al card. Angelo Rossi: «In 25 anni di vita il Cuamm ha inviato in 37 nazioni del Terzo mondo 235 medici (di cui 5 morti in terra di missione) e 83 infermieri e tecnici ospedalieri, ha ospitato e portato alla laurea più di 150 studenti esteri, appartenenti a 30 nazioni in via di sviluppo; conta attualmente 72 studenti italiani ed esteri in preparazione». Continuò: «Con lo svolgersi dell’attività di questo collegio missionario, si è anche andata sviluppando una nuova spiritualità missionaria».

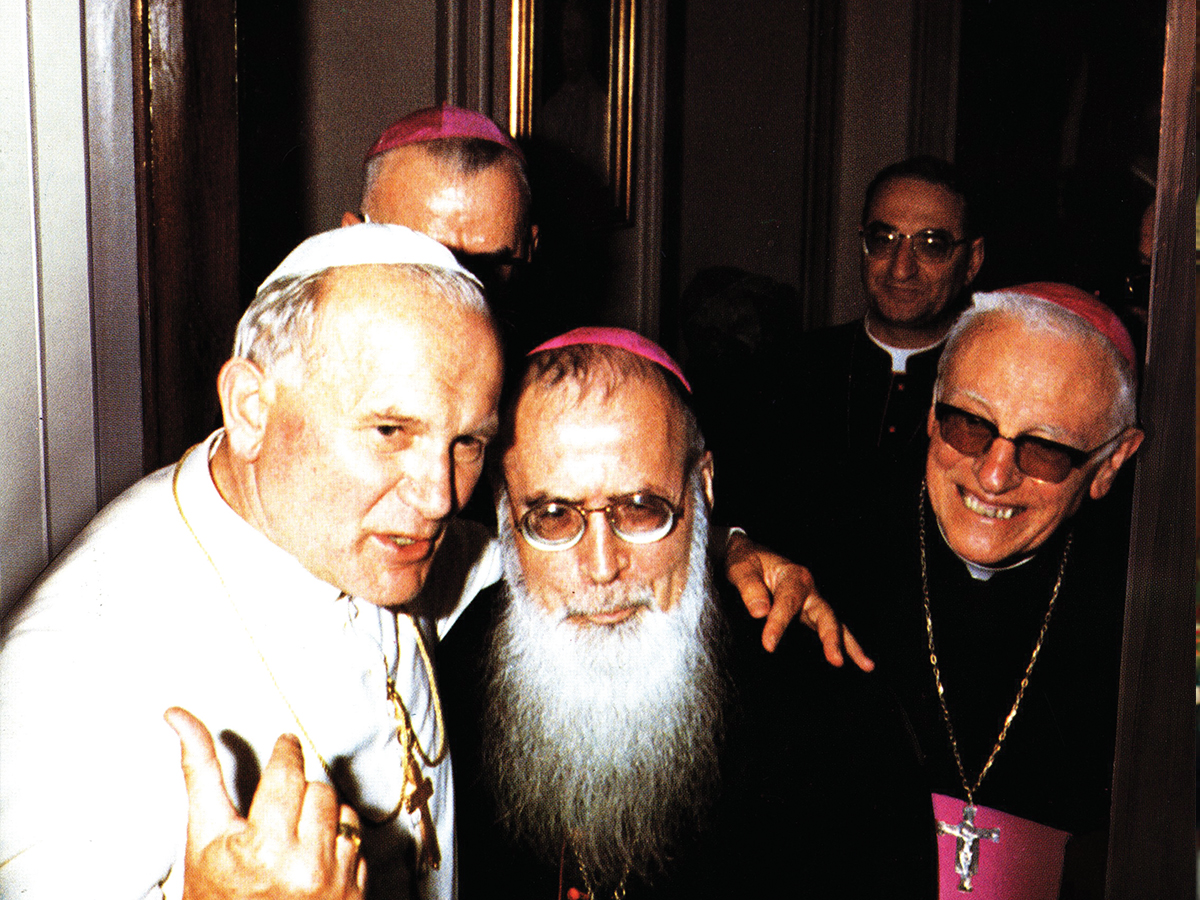

Bartolomeo Girolamo Bortignon nacque a Fellette il 31 marzo 1905, penultimo di sedici figli, di cui quattro sacerdoti. Si fece frate cappuccino perché la famiglia non aveva i soldi per mantenerlo in seminario. Fu ordinato sacerdote a Roma nel 1928. Ministro provinciale dei cappuccini veneti dal 1938 al 1944; da predicatore apostolico dettò corsi di esercizi spirituali al papa e ai cardinali. Il 17 marzo 1945, il fatto che lo rese famoso: sfidò i tedeschi volendo dare l’estrema unzione quattro partigiani che stavano per essere impiccati senza il conforto religioso: «Uccidetemi pure» disse. Dal 9 settembre 1945 fu vescovo delle due diocesi riunite Belluno-Feltre. Guidò come vescovo la Diocesi di Padova dal 1949 al 1982. Morì all’età di 77 anni. Fu amico di Angelo Roncalli, papa Giovanni XXIII, che lo consultava spesso in questione anche delicate e difficili.

Nonostante un «clima areligioso», l’episcopato di mons. Bortignon va collocato sulla scia dei suoi predecessori Elia Dalla Costa e Carlo Agostini. Anche se può sembrare paradossale, è con lui che, scrive Pierantonio Gios, «si manifestano contemporaneamente dei segni di indubbia apertura e di rinnovamento…. Egli aprì una nuova stagione culturale promuovendo una specie di riconciliazione della Chiesa padovana con il mondo contemporaneo»

Da un lato contrastò il pensiero laicista connotato da una forte secolarizzazione e dall’altro seppe dialogare con il mondo universitario e culturale della città patavina. Osserva ancora mons. Mario Morellato: «Mons. Bortignon non era uomo di molte parole, era sempre piuttosto restio ai lunghi discorsi. D’altra parte era uomo di grande esperienza, era un acuto conoscitore delle persone, ed è sempre stato un gran lettore dei giornali. Di fronte alle novità sessantottesche e alle istanze di cambiamento che hanno ravvivato quegli anni, il vescovo è stato sempre piuttosto moderato e parco di interventi. Momenti di tensione con preti e laici che hanno manifestato dissensi non sono mancati. Nonostante i vari problemi ha sempre mantenuto una viva attenzione alle vocazioni e ai seminari. Penso che egli non abbia mai concluso una sua predica al popolo senza raccomandare le vocazioni. Vorrei, soprattutto, sottolineare il fatto che egli ha voluto tenere sempre aperto e vivo il dialogo con la cultura, con l’università, con i collegi studenteschi, da lui favoriti in vari modi. Ha avviato una collaborazione di alto livello con l’Università e con i docenti, dando vita a due iniziative di altissimo spessore culturale e tuttora vive: l’Istituto di storia ecclesiastica padovana (1964) con la prestigiosa collana di pubblicazioni, e la rivista Studia Patavina (1954), confermando attivamente la collaborazione secolare tra il collegio dei professori del Seminario e quelli dell’Università. È nato da queste realtà il cammino verso la realizzazione della Facoltà teologica».

Nel 1957 favorì il sorgere autonomo di Sociologia religiosa, la prima rivista del genere in Italia e una delle prime nel mondo. In quello stesso anno fondò il Gruppo assistenti universitari di casa Pio X allo scopo di sostenere e seguire quanti si avviavano alla carriera universitaria. Sorsero nuove chiese nei sobborghi, portando a 68 le parrocchie cittadine, una densità che trova riscontro in pochissime altre città italiane. Sostenne l’iniziativa pastorale dei cappellani del lavoro nelle fabbriche e, in seguito, fu anche uno strenuo difensore dei “preti operai”, esperienza ecclesiale d’avanguardia, che in molte altre diocesi era fortemente ostacolata. Mons. Bortignon ebbe sempre uno sguardo solido sulla realtà. Nel 1963 con lucidità scrive che «le pagine di storia ci fanno conoscere il tramonto di teorie, di sistemi, di opere costruite dagli uomini», mentre «il cristianesimo resta sempre attuale, e proietta la sua luce indicatrice delle soluzioni valide per i complessi problemi che oggi travagliano l’umanità». Un passo che sembra stato scritto ieri.

Nella nota biografica dedicata al vescovo Bortignon ospitata nel libro I 100 santi della carità dei nostri tempi, che l’Opera della Provvidenza ha stampato in occasione dei i suoi sessant’anni di vita, si trova una sintesi efficace del ministero episcopale svolto dal presule: «Tutta l’opera del vescovo Bortignon è stata improntata dalla carità discreta e tenace, dalla serietà e dalla concretezza delle intenzioni, dalla fedeltà intensa e operosa, dallo spirito di fede e di austero distacco dalle cose e dagli interessi del mondo. Il ricordo della sua persona discreta e attenta, del suo servizio episcopale resta vivo e benedetto nella memoria e nella vita della Diocesi».

Mons. Mario Morellato è stato fra le ultime persone a vedere il vescovo Girolamo Bortignon prima che morisse. «Ho sempre nutrito un sentimento di venerazione nei suoi riguardi. Mi ha ordinato prete, mi ha voluto in Seminario e l’ho trovato sempre attento e rispettoso degli incarichi affidati. La sera in cui è mancato, il 12 marzo 1992, forse mezz’ora prima della sua morte, all’Opera della Provvidenza, ho avuto l’ispirazione di andarlo a visitare. Era già in coma, ma considero quella visita una grazia. Mi ha commosso una lettera inviatami qualche settimana fa da una persona, che non ho mai conosciuto e non so neppure perché l’abbia inviata a me. Da come scrive, penso sia una persona semplice e autentica. È di Camponogara e scrive: “Le chiedo monsignore: il nostro amato vescovo Girolamo non potrebbe essere inserito nella gloria dei beati? Per quello che ha fatto lo meriterebbe. È il fondatore e l’ideatore dell’Opera della Provvidenza che è un miracolo continuo, perché funziona benissimo in tutti i suoi reparti”».