Mosaico

Mosaico

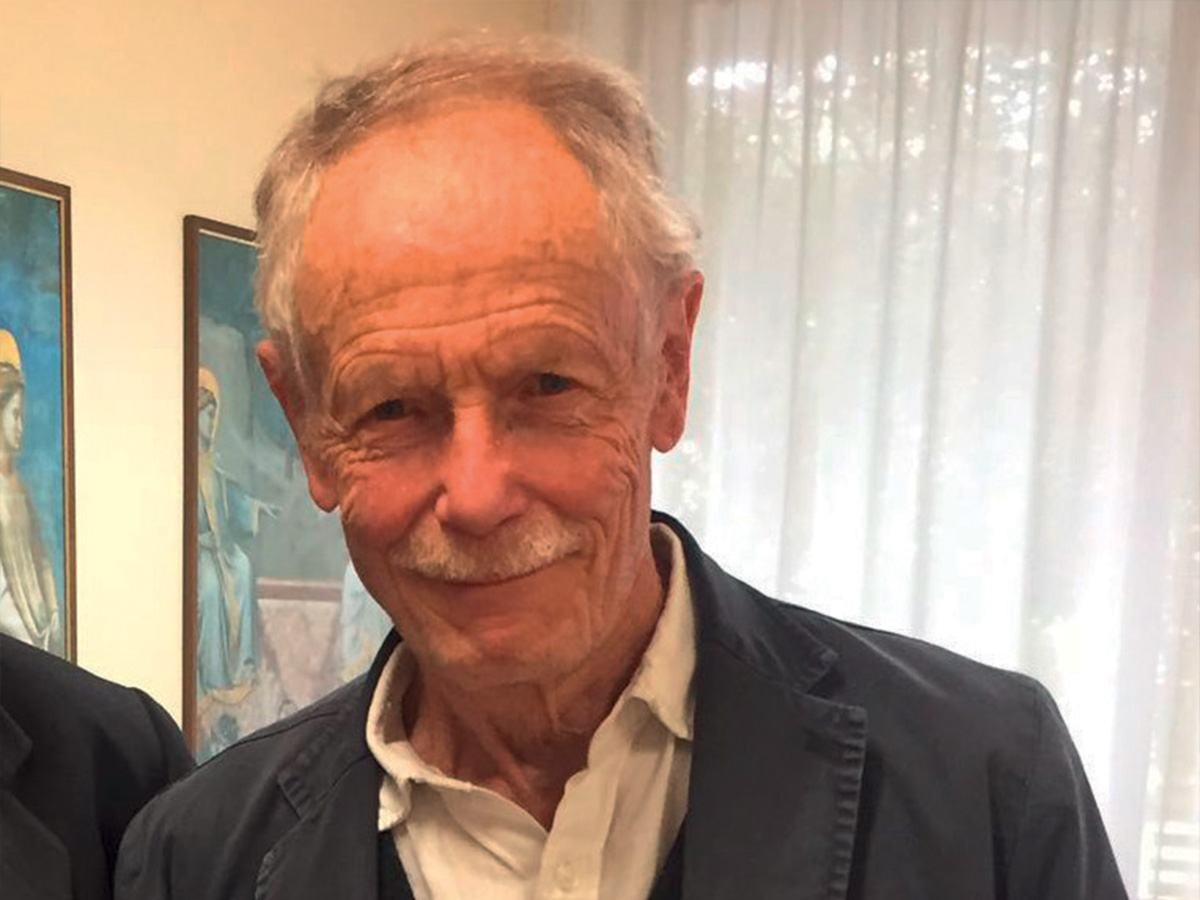

Erri De Luca si racconta al Gregorianum

L’intervista Ospite al Gregorianum a inizio aprile, parla degli aiuti portati in Ucraina, di lavoro, di politeismo. E di quella targa che gli hanno dedicato...

Mosaico

MosaicoL’intervista Ospite al Gregorianum a inizio aprile, parla degli aiuti portati in Ucraina, di lavoro, di politeismo. E di quella targa che gli hanno dedicato...

Erri De Luca, 73 anni, occhi di mare e pensieri che si arrampicano. Offre voce dissonante rispetto ai cori spensierati. Ha scelto di vivere nella campagna intorno al lago di Bracciano. In libreria è tornato con A schiovere. Vocabolario napoletano di effetti personali (Feltrinelli, 224 pagine, euro 20). Ospite l’8 aprile del Collegio Gregorianum di Padova per un dialogo sull’Ucraina, la guerra e la pace con don Giulio Osto, racconta: «Con l’amico Giacinto Fina abbiamo comprato un furgone usato e cominciato a portare aiuti dove ci veniva chiesto e con quello che ci veniva chiesto. Lo scopo di queste gocce nei territori desertici delle guerre è di non sprecare neanche una goccia. L’ho imparato in Bosnia: mai scaricato nei depositi, sempre consegnato a mano nei campi profughi».

A Sarajevo c’era chi vi definiva «utili idioti». Oggi va di moda bollare i “pacifinti”… «Utili idioti? Appartiene e chi non vuol far niente e utilmente si riserva di essere indifferente. Non sono mai stato pacifista, in gioventù ero rivoluzionario. Riconosco il diritto di un popolo a difendersi da oppressioni e invasioni. Nel mio Novecento le lotte di liberazione hanno cambiato la geografia politica del mondo. Oggi sono contento di vedere giovani con la lucidità di andare avanti senza conflitti».

Lo scrittore che si cimenta con la sacra scrittura, parole nuove e Vecchio Testamento, letteratura e traduzione dall’ebraico. Come funziona? «Profilo diversissimo, perché il lettore che sono non ha niente a che vedere con quel che pubblico. Sono attività separate: come lettore di scritture sacre ho seguito lo spunto per poter sapere com’era fatta la lingua di origine che si era presa la responsabilità di importare nel Mediterraneo il monoteismo. Allora era ciò di più assurdo si potesse immaginare, come oggi immaginare il comunismo in Texas. Nell’area mediterranea c’erano ovunque divinità diverse, che convivevano una con l’altra. Il politeismo è intimamente democratico. Non sgomita per fare proselitismo, ma rispetta ogni sacralità. Avevo la curiosità meccanica di capire come quella lingua originale aveva sbaragliato tutto, trasformando le divinità precedenti in mitologie».

“Uno strascico regale di bellezza: mentre lo percorro sono di nuovo un pagano politeista”: così recita la targa ad Agerola (Napoli) inaugurata a fine marzo. «Non mi avevano mai inciso su pietra… Che parole mie siano scalpellate è la prima volta. Sono un amico di quel posto lungo il Sentiero degli Dei. Fa venire in mente il politeismo di cui sopra».

Anche se per papa Francesco è dignità e perfino ciò che rende l’uomo simile a Dio, il lavoro sembra una questione rimossa. È così? «L’Italia è sempre una Repubblica fondata sul lavoro. Non è ancora stata abolita questa formula, questo atto di fede costituzionale. Oggi il lavoro si è nettamente modificato con macchinari sempre più automatizzati. A Taranto abbiamo ancora il “baraccone” della siderurgia desueta. A Napoli, l’Italsider ha chiuso ma la città non è certo fallita. Come Torino dopo che la Fiat Mirafiori si è svuotata. In Italia, se mai, tutti i settori sentono la mancanza di manodopera e contemporaneamente c’è l’atteggiamento oltranzista nei confronti di quella che da noi arriva a sue spese e viene perseguitata. Insomma, l’economia cerca lavoratori e la politica è autolesionista. Non si riconosce il lavoro a persone sottopagate, occasionali, clandestine. Certo fa comodo ignorare qualunque obbligo sociale, ma senza queste braccia non si raccoglie niente dal suolo italiano. Intanto il sindacato si preoccupa della protezione della minoranza occupata».

A pochi mesi dalla scomparsa, Giulia Cecchettin resta il simbolo della violenza sulle donne… «Il genere maschile si è sgomentato, un po’ sgretolato dal punto di vista della sua consistenza di condizione umana e virile. Ha perso il controllo patriarcale, sessuale, sul genere femminile. Così passa a un’esasperazione furibonda, feroce, violenta».

Nell’autunno 2015, alla sbarra a Torino: la parola “sabotaggio” perché trasforma uno scrittore in imputato? «Sostenni che Treno Alta Velocità era fasullo, perché non comporta l’alta velocità e nemmeno il passaggio ad alta velocità di passeggeri ma solo di merci. E, per me, andava sabotato. Era una constatazione. Ed è proprio così: da decenni l’intera Val Susa è riuscita a non far realizzare quell’opera. Sabotare è un verbo che nasce dal gettare i sabot, gli zoccoli, nelle prime macchine industriali: chi lo praticava, rimettendoci i sandali e restando scalzo, erano gli operai rimasti in fabbrica. Poi il significato si è esteso: si sabota una legge in Parlamento con l’ostruzionismo, si fa un picchetto per sabotare la produzione. Comunque alla fine di questa balorda incriminazione, grazie al codice penale fascista Rocco, mai abolito: assolto, il fatto non sussiste. L’accusa di istigazione al sabotaggio non era mai stata applicata prima nei confronti di uno scrittore».

Infine, Napoli. Il mare, un vulcano, la convivenza. Qual è la caratteristica peculiare della città? «È stata frequentata da tutti i tipi di eserciti e invasioni, anche perché senza una difesa naturale: Napoli è aperta, spalancata. Monarchica e anarchica: i re servono per la domenica di festa, per il resto devono lasciar stare. Ha un sistema nervoso tarato sul Vesuvio e i terremoti. Nei secoli ha selezionato con prontezza di riflessi le vie di fuga. Però ha un santo che serviva ad arrestare le eruzioni: la statua, in legno, di san Gennaro andava contro il fronte lavico per placarlo. Nei Comuni vesuviani, ognuno con il suo santo, a volte dovevano rivolgersi al protettore di Napoli per salvarsi dal Vesuvio…».

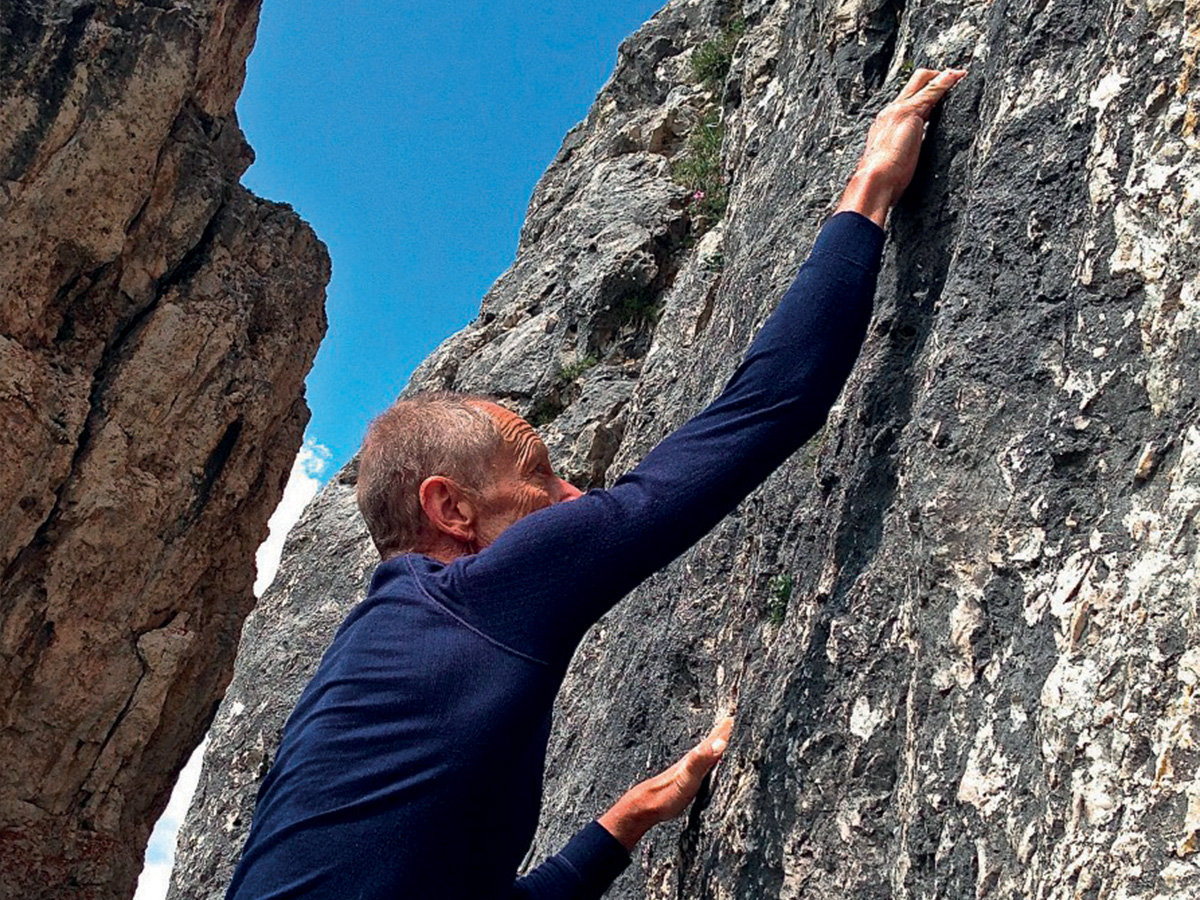

Nato a Napoli nel 1950, Erri De Luca ha scritto narrativa, teatro, traduzioni e poesie. «Continuo a scrivere le mie storie sul quaderno a righe – ha recentemente riportato – C’è un’andatura lenta della scrittura a penna che si è adattata al ritmo delle frasi. La successiva stesura dattiloscritta è una ricopiatura, mai potrebbe essere la prima stesura». Vive a Roma e pratica alpinismo.

Dopo il primo libro pubblicato nel 1989 per Feltrinelli Non ora, non qui, in cui De Luca rievoca gli anni dell’infanzia trascorsa nella sua Napoli, pubblica, sempre con successo, opere di narrativa che saranno tradotte in oltre 30 lingue. Il nome Erri è la versione italiana di Harry, che apparteneva allo zio.