“Caro amico ti scrivo, così mi distraggo un po’/ e siccome sei molto lontano, più forte ti scriverò”.

È il febbraio del 1979 quando Lucio Dalla pubblica l’”Anno che verrà”, un capolavoro senza tempo, divenuto – tra l’altro – la sigla dell’omonimo programma televisivo, trasmesso ogni anno nella serata del 31 dicembre per aspettare l’arrivo del nuovo anno.

Questa lettera aperta in musica Dalla la scrive, però, nel 1978, dedicandola inizialmente all’amico, pittore e attivista Giuseppe Rossetti, che – incastrato per motivazioni politiche – venne rinchiuso nel carcere della Dozza Bologna.

La casa circondariale di Foggia sorge nella periferia della città pugliese, in via delle Casermette, a circa 3 chilometri dal centro città. L’intero complesso – che si estende su una superficie di oltre 73mila metri quadrati – è stato realizzato per la parte vecchia negli anni Settanta e per quella nuova negli anni Novanta. I posti regolamentari – tra sezione maschile e femminile – sono 364; 682 le persone attualmente detenute (dati aggiornati al 02.08.2025).

La storia della Fondazione Maria Grazia Barone e dell’omonima casa di riposo inizia il 10 maggio del 1900, con il testamento olografo di Maria Grazia Barone, nobildonna vedova del marchese Giacomo Celentano. La donna, figlia di Alessio Barone, già sindaco di Foggia e perseguitato dal governo borbonico, decide nelle sue ultime volontà di donare tutta la sua proprietà terriera ad una fondazione da costituire per gli anziani poveri di Foggia, sua città natale. La donna muore a Napoli nel novembre 1918 e, due anni più tardi, nel 1920, nasce ufficialmente la Fondazione, di ispirazione dichiaratamente cristiana. Il taglio del nastro della casa di riposo, costruita negli anni della “Grande Foggia”, in cui il fascismo prometteva che avrebbe trasformato un grosso paese rurale in una città importante e al passo con i tempi, sarebbe potuta avvenire l’8 settembre del 1934, giorno della visita di Mussolini a Foggia per l’inaugurazione di altre strutture. Ma così non fu per quella che era l’opera di un’istituzione privata e quindi non ideata dal regime fascista dell’epoca. E così, il taglio del nastro dell’”Opera Pia Barone” (oggi casa di riposo) avvenne quasi in sordina, circa tre settimane prima, il 15 agosto del 1934, festa dell’Assunta. Negli anni Ottanta la struttura venne sottoposta ad un radicale intervento di ristrutturazione che ha ampliato la ricettività. Oggi nella casa di riposo, che si trova nel centro di Foggia, possono essere ospitati fino a 400 persone.

Ma cosa accomuna queste due realtà che si trovano al centro del Tavoliere delle Puglie, tra il torrente Celone e il fiume Cervaro, a metà strada tra il Golfo di Manfredonia e il promontorio del Gargano e i monti della Daunia? Una rete di fili invisibili, intrecciati tra loro grazie a un foglio di carta, una penna e una storia da raccontare. Un progetto fatto di parole scritte a mano e lette a voce alta, capace di unire due mondi – quello del carcere e delle case di riposo – lontani tra loro, ma al tempo stesso vicini nella comune e quotidiana esperienza della fragilità.

L’iniziativa – che troviamo raccontata sulla pagina Fb della Fondazione Maria Grazia Barone – si inserisce in un percorso di attività promosse durante l’estate da Annalisa Graziano, volontaria ex art. 78 dell’istituto penitenziario, in collaborazione con don Fernando Escobar e della comunità di Sant’Egidio di Foggia e con il sostegno del Centro di servizio al volontariato (Csv) della città pugliese.

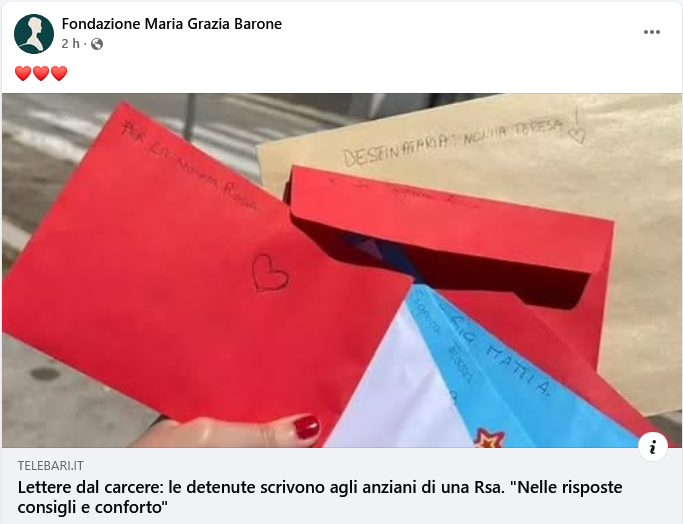

Nelle scorse settimane un gruppo di donne detenute nella casa circondariale ha preso carta e penna e ha scritto alle ospiti della casa di riposo. Daniele, Giorgia, Francesca, Teresa e Federica – che fanno parte dei Giovani per la pace di Sant’Egidio – hanno portato queste lettere in casa di riposo e le hanno lette a voce alta agli anziani ospiti. Dopo aver ascoltato le parole a cui queste donne hanno affidato le loro storie di vita, il loro dolore per la lontananza dalle persone care, il desiderio di riscatto, la ricerca di senso e di futuro, gli anziani della casa di riposo hanno deciso di rispondere.

Si sa, a una certa età può capitare che gli occhi si stanchino più facilmente e la mano faccia fatica a far scorrere la penna sul foglio di carta. E così gli anziani hanno dettato le loro risposte, piene di affetto, di esperienze di guerra e ricordi di gioventù, a quei giovani di Sant’Egidio, che si sono fatti “amanuensi”, messaggeri di emozioni, racconti e speranze. Una dimensione particolare per questi ragazzi, nati e cresciuti in un tempo in cui lontana è la consuetudine di imbucare una lettera o una cartolina in una delle iconiche cassette rosse, divenute sempre più rare nelle nostre città. Giovani abituati a “mandare un vocale di dieci minuti, soltanto per dire quanto sono felice”, come promettevano i Thegiornalisti nel 2018, alle stories di Ig e alle dediche in formato password del wi-fi, come cantavano i Pinguini tattici nucleari nel 2020. Per una volta si sono ritrovati seduti davanti a un foglio bianco, con una penna in mano, non per fare uno dei tanto temuti compiti in classe, ma per tessere sulla carta lettere e parole con cui raccontare storie, squarci di una quotidianità di un tempo lontano o di un presente in cui il tempo – dilatato e sfilacciato dalla solitudine –, ritrova un senso e un significato proprio grazie a quelle parole. E nel tempo della scrittura hanno potuto assaporare la lentezza, la gentilezza e la cura, vere rarità nel ritmo spasmodico delle nostre giornate. Loro, che sono abituati a e-mail, messaggi di Whatsapp, i DM di Ig, e la “posta” di TikTok e LinkedIn, loro che sfoderano i pollici più veloci del West per spedire sui social o in rete un emoji o un “come stai”, hanno messo a disposizione dei nonni della casa di riposo di Foggia le loro mani, la loro grafia, il loro “font”, unico e irripetibile. Così facendo sono diventati ponti, mezzi viventi di una comunicazione tra mondi assai lontani tra loro, ma uniti dalla fatica della solitudine.

Nelle loro risposte, gli anziani hanno affidato parole di consolazione e consigli pieni d’affetto, capaci di aprire uno spiraglio di speranza nella solitudine quotidiana. Proprio come farebbero una nonna o un nonno con i loro nipoti.

In ogni parola e in ogni riga hanno dato forma ad un abbraccio invisibile. Perché ricevere posta è un po’ come allargare le sbarre che stanno alle finestre, è portare aria nuova nella stanza. È scandire in modo nuovo il tempo, tutto piattamente uguale.

Questo scambio ha generato un’inaspettata forma di cura reciproca. Le donne detenute hanno avuto la possibilità di sentirsi accolte e ascoltate. Gli anziani hanno avuto l’opportunità di offrire conforto e saggezza, riscoprendo nuove forme di amicizia e attenzione. Si sono sentiti ancora utili.

“Questa attività meravigliosa – sottolinea Annalisa Graziano, giornalista responsabile della comunicazione e della promozione del volontariato penitenziario del Csv di Foggia e ideatrice del progetto – ha mostrato come la parola scritta possa diventare un ponte, una carezza, un gesto di prossimità profonda. È la dimostrazione tangibile che anche nei luoghi più difficili si possono tessere legami profondi e rigeneranti, capaci di trasformare la solitudine in condivisione e la distanza in vicinanza. Desidero ringraziare il direttore della Casa circondariale di Foggia, Michele De Nichilo e la Fondazione Maria Grazia Barone, diretta da Daniela Tartaglia, per aver accolto con entusiasmo questa proposta. Un ringraziamento speciale va all’area educativa del carcere, un punto di riferimento imprescindibile per le attività di volontariato e non solo. Ringrazio inoltre il comandante di reparto e la polizia penitenziaria per la disponibilità e i giovani volontari di Sant’Egidio che hanno contribuito con sensibilità ed entusiasmo alla realizzazione del progetto. Ma soprattutto grazie alle donne detenute e agli anziani, che con parole semplici hanno tessuto fili invisibili e commoventi, capaci di attraversare i muri, cancelli e di arrivare al cuore”.