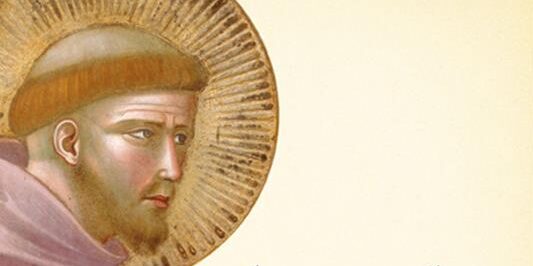

Sono stati pubblicati entrambi alla fine dell’estate e da allora si mantengono stabilmente tra i libri più venduti in Italia: alcune settimane figurano tra i primi tre, altre scendono, ma restano comunque nella top ten. Questo successo costante riflette un rinnovato interesse per la figura di san Francesco d’Assisi. Si tratta di due libri che esplorano la vita del santo da prospettive diverse. Il primo, scritto da Aldo Cazzullo si intitola Francesco. Il primo italiano (HarperCollins, 263 pagine). Cazzullo si distingue per la capacità di narrare storie con passione e coinvolgimento; il suo stile lo ha già messo in mostra riscrivendo la Bibbia come un romanzo (libro più venduto nel 2024).

Chi invece desidera affrontare la vita di Francesco da una prospettiva storica, con lo sguardo rigoroso dello studioso, può cimentarsi nel volume di Alessandro Barbero, San Francesco (Editori Laterza, 428 pagine). Barbero è il professore di storia che tutti vorrebbero avere: appassionato, coinvolgente, dotato di una capacità unica che cattura l’attenzione per ore, portando l’uditore o il lettore dentro i fatti che racconta.

Questi due libri si inseriscono nel contesto delle celebrazioni per gli 800 anni dalla morte del patrono d’Italia (1226-2026). Ma cosa spinge così tante persone a leggere libri su san Francesco? Non si tratta soltanto dell’anniversario o della notorietà e bravura degli autori. La motivazione, a mio avviso, è più profonda e riguarda il nostro rapporto con il denaro. Francesco è da sempre associato alla povertà, vissuta come scelta radicale. Già quando era ancora in vita, tra i suoi frati si accese il dibattito su questo aspetto essenziale della sua esperienza: c’era chi voleva seguirlo nella radicalità della povertà e chi, invece, la interpretava solo a livello personale – nessun frate poteva possedere beni – ma non a livello comunitario. Tutto era in comune e doveva essere usato come strumento al servizio della missione.

La scelta di Francesco, però, non si limita a una questione quantitativa, ma affonda le radici in una prospettiva teologica. Cresciuto nella ricchezza, Francesco comprende che spesso giudichiamo noi stessi e gli altri in base a ciò che possediamo. L’abbondanza, il successo e il potere non gli portavano, però, la serenità che cercava: così, decide di smettere di giudicare sé e gli altri in riferimento alla “roba”, e comincia a guardare ogni persona – compreso se stesso – come semplice figlio amato da Dio, indipendentemente da ciò che ha. Questa scelta, dopo otto secoli, continua ad affascinarci.

Quanto vorremmo essere liberi da ciò che possediamo!

La forza seduttiva del denaro è tale che Francesco, per non esserne catturato, scelse di non possederlo, così da non esserne posseduto. Il suo unico padrone era Dio Padre, rivelato nel Figlio Gesù: «non si possono servire due padroni, Dio e Mammona» (Mt 6,24). Oggi pochi sarebbero in grado di compiere scelte radicali come le sue, ma resta il fascino per la sua libertà e leggerezza. Tuttavia, un cambiamento è possibile: smettere di pensare solo a soldi, guadagno e profitto. Purtroppo, ormai tutto viene valutato con il metro degli “schei”, anche all’interno della Chiesa: «Quanto costa? Quanto hai speso? Quanto ci guadagni? Quanto mi dai? È economicamente sostenibile? Quell’esperienza va chiusa perché non rende?».

Il denaro è importante, ma non è normale che tutto venga misurato solo in base a esso. Un esempio concreto: quando siamo invitati a un matrimonio, a una prima comunione o a un battesimo, spesso il regalo si riduce alla famosa “busta”, mentre sarebbe più significativo pensare a un dono capace di durare nel tempo. Il denaro ci fa il servizio di pensare per noi: la quantità (di soldi) prende il posto della qualità (della relazione). Così il nonno che dà tanto è più nonno di quello che dà poco…