Roma, inizi del XVI secolo. La basilica fatta costruire nel IV secolo dall’imperatore Costantino I sull’area del circo di Nerone e della contigua necropoli dove, secondo la tradizione, era stato sepolto san Pietro dopo la sua crocifissione, aveva bisogno di un intervento urgente. Papa Giulio II decide di riprendere in mano il progetto di rinnovo e ampliamento della basilica avviato attorno al 1450 da Papa Niccolò V. Successivamente, però, forse dietro consiglio di Michelangelo, ci ripensa, accantona il progetto del suo predecessore e affida a Donato Bramante – che proprio per questo lavoro era giunto a Roma da Milano – l’incarico di costruire una nuova colossale basilica.

“Cosa state aspettando? Su forza, al lavoro! Non state a perdere tempo. Qui c’è da abbattere tutto. Perché qui sorgerà la nuova basilica”. La voce del capomastro l’avrebbe riconosciuta a decine di isolati di distanza. Ma questa volta obbedire ai suoi ordini gli risultava estremamente difficile. Di fronte a tanta bellezza c’era qualcosa che gli tratteneva la mano. Il suo martello non avrebbe mai osato nemmeno sfiorare quei due volti che sembravano parlargli, raccontargli la loro storia, il loro incontro con il Maestro. Non poteva rifiutarsi di obbedire, perché avrebbe perso il lavoro e quella manciata di spiccioli che racimolava ogni giorno nel cantiere della cattedrale gli servivano per sfamare i suoi figli. Di fronte, però, a quei volti, la sua mano era come pietrificata. Che fare? Mentre l’ordine di tirare giù quel muro si faceva sempre più incalzante, la voce del capomastro sembrava essersi trasformata nel sottofondo dei suoi pensieri, che si intrecciavano attorno alla sua mano, mentre lo sguardo era fisso sull’immagine dei due santi che aveva di fronte. Finché uno dei tanti pensieri arrivò a sciogliere tutti gli altri. Avrebbe rispettato gli ordini, avrebbe tirato giù quella parete, ma avrebbe usato la sua maestria per salvare quei due volti. E così fece. Il suo martello divenne come una cesoia, in grado di ritagliare con precisione quell’immagine, senza intaccarla minimamente.

Di lì a poco la parete venne tirata giù, così come aveva ordinato il capomastro. Ma quei due volti “parlanti” erano salvi. In quel “fazzoletto” di intonaco affrescato, sapientemente ritagliato dai colpi del suo martello, sopravviveva con quei volti l’unica testimonianza di quel grande affresco di cui nessuno, nei secoli futuri, avrebbe saputo mai più nulla.

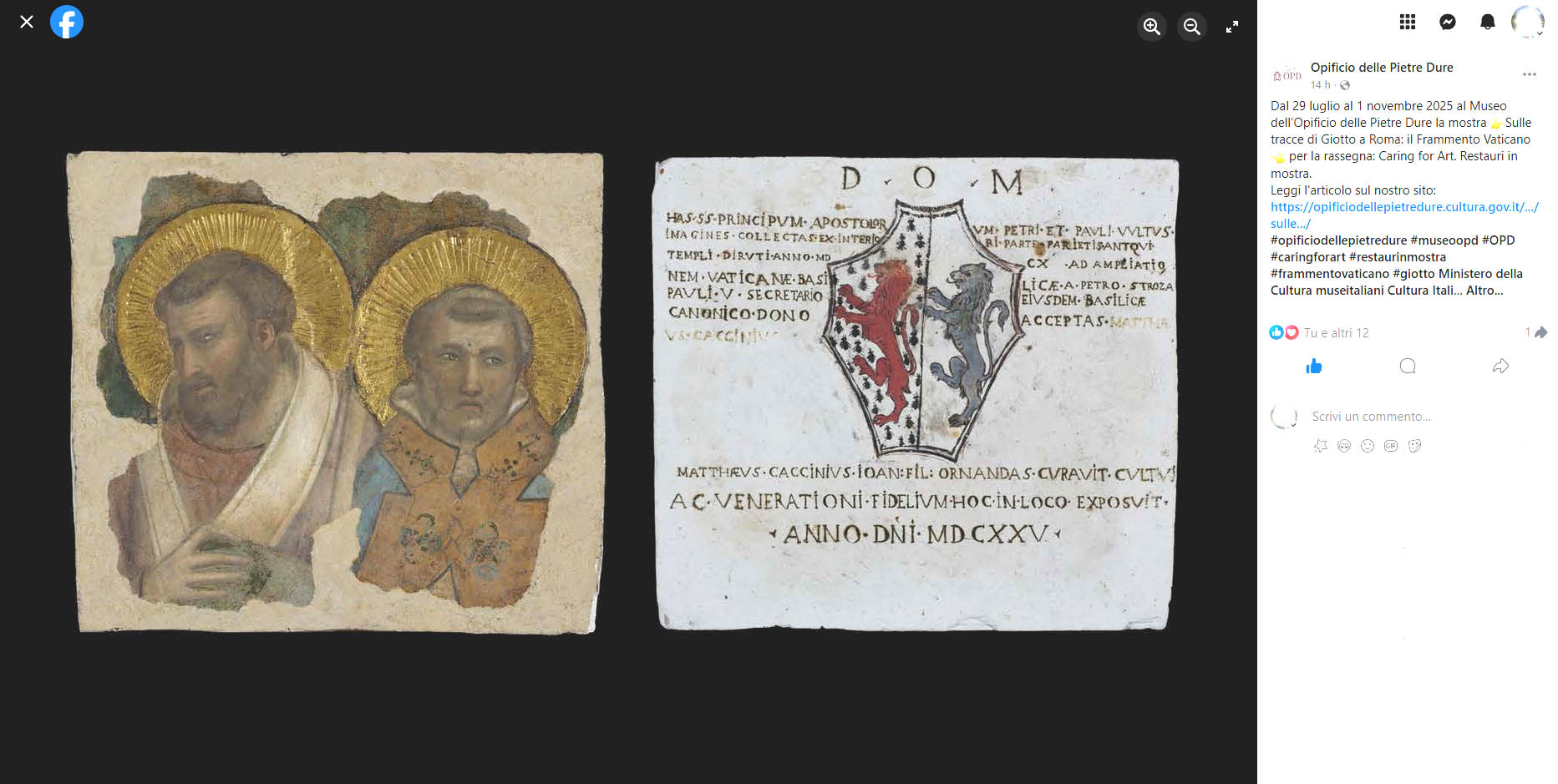

Se sia andata proprio così, come abbiamo provato a immaginare, nessuno può dirlo. Non sappiamo se quel frammento di 41×46 centimetri sia stato salvato dalla distruzione da un semplice operaio impegnato nell’opera di demolizione dell’ala orientale della basilica. Quello che è certo è che oggi quello che è stato ribattezzato “Frammento Vaticano” è una rara testimonianza dell’attività romana di Giotto, che nell’imponente basilica costantiniana di San Pietro – di cui oggi a noi è possibile immaginare solo l’imponenza di questo edificio, suddiviso in cinque navate, arricchito da preziose opere d’arte, con 120 altari di cui 27 dedicati alla Madonna – aveva realizzato diversi lavori.

I primi dati storici, legati a questo frammento, li troviamo in un’iscrizione posta sul retro. Nel 1610 il frammento venne, infatti, collocato all’interno di una cassetta calato nel gesso per preservarlo. L’iscrizione latina posta sul retro della cassetta riferisce che il frammento era un dono di Pietro Strozzi, canonico della basilica vaticana e segretario di papa Paolo V Borghese a Matteo Caccini, personaggio di famiglia romano fiorentina, il quale “amò di ornarla” (da qui la sistemazione nella cassetta) per presentarla nel 1625 al culto dei fedeli “in hoc loco”. Quale fosse il “loco” non è dato sapere. La storica dell’arte Serena Romano, interpretando le fonti e servendosi dell’acquerello di Jacopo Grimaldi che ritrae l’antica basilica, ipotizza che si trattasse della controfacciata.

Poco visto e poco studiato, il dipinto viene esposto nel 2015 in occasione della mostra “Giotto, l’Italia”, allestita per l’Expo al Palazzo Reale di Milano. Emerge fin da subito con chiarezza che il “Frammento Vaticano” di Giotto necessitava di un intervento di restauro, per restituire a quei due volti di santi, erroneamente identificati per molto tempo con san Pietro e san Paolo, la loro originaria bellezza. Conclusa l’Expo, a partire dal 2016 l’Opificio delle Pietre dure di Firenze ha avviato un intenso lavoro di ricerca e restauro, conclusosi tre anni più tardi, nel novembre 2016.

Come annuncia l’Opificio sulla sua pagina Fb, il “Frammento Vaticano” – grazie alla generosità dei proprietari dell’opera – potrà essere ammirato dal 29 luglio al 1° novembre nel museo dell’Opificio a Firenze, nell’ambito del programma “Caring for Art. Restauri in mostra”.

Nell’intervento di restauro, diretto da Cecilia Frosinini e affidato a Alberto Felici, non ci si è limitati a una semplice pulitura. L’immagine infatti – chiarisce Frosinini – era a tal punto “disordinata”, con traccia di almeno tre restauri precedenti, da essere divenuta quasi illeggibile. L’intervento, quindi, non solo ha liberato le figure dal gesso dipinto in nero in cui erano “incastonate”, ma ha permesso di ritrovare pigmenti di rara bellezza e di apprezzare la luminosità dello strato pittorico, con una straordinaria morbidezza di pennellate.

Le teste dei due santi misurano circa 12 cm. Sono disposte vicine, ma leggermente scalate con un raffinato gioco di spazi. Sono compatibili con figure intere di 70-80 centimetri che potevano appartenere ad una scena narrativa o a un pannello con figure di santi. Non raffigurano, però, Pietro e Paolo, come tradizionalmente si riteneva.

Il santo raffigurato sulla sinistra indossa una stola bianca, mai presente nelle figure di apostoli (fatta eccezione per l’iconografia della “stola immortalitatis” nell’Ascensione, ma non è questo il caso), né si capisce quale sia il libro che tiene in mano. L’ecclesiastico alla sua destra ha la tonsura, indossa una veste turchese, svelata nella sua ricchezza decorativa proprio grazie al restauro. Potrebbe trattarsi forse di san Martino o san Nicola, ma non vi è nulla di certo. Per quanto riguarda la datazione dell’opera, la storica dell’arte Serena Romano propende per il 1320 circa. La riflettologia a infrarossi ha rivelato forti consonanze con il “santo Stefano” conservato al Museo Horne di Firenze e con il Polittico Stefaneschi, il trittico – dipinto su entrambi i lati perché doveva essere visto sia dal celebrante che dai fedeli – che porta il nome del cardinale Jacopo Caetani degli Stefaneschi che commissionò l’opera a Giotto per arricchire l’altare maggiore dell’antica basilica di San Pietro ed è oggi conservato nei Musei Vaticani.

L’intervento di restauro ha liberato il frammento dall’intonazione giallastra che la offuscava, restituendoci i volti dei due santi che emergono da un fondo di colore neutro e che sembrano parlare anche a noi oggi.

“Nella storia dell’arte medievale – ha avuto modo di scrivere Serena Romano nel presentare l’opera di restauro – le certezze sono rare, le datazioni delle opere viaggiano di decenni se non di secoli, le attribuzioni sono difficili e i nomi d’artista, quando esistono, spesso nebbiosi. Quello che viene presentato, dopo il magistrale restauro effettuato dall’Opificio, è invece un miracolo di storia, di conservazione, di tradizione: un miracolo che restituisce alla conoscenza pubblica quello che senza troppe cautele si può definire un grande inedito pittori di Giotto e, per altri versi, un concentrato di vicende storiche eccezionali, ed eccezionalmente documentate”.

Chissà se la mano che più di 500 anni fa ha “ritagliato” quei volti per preservare la loro bellezza dalla distruzione, avrebbe mai potuto immaginare che in un tempo lontano, in cui le immagini si ritagliano con PS (photoshop) e con l’IA, quel gesto di premura, attenzione e devozione avrebbe fatto il giro del mondo, restituendo a noi un frammento di storia, fede e arte, che altrimenti sarebbe andato perduto per sempre.