Mosaico

Mosaico

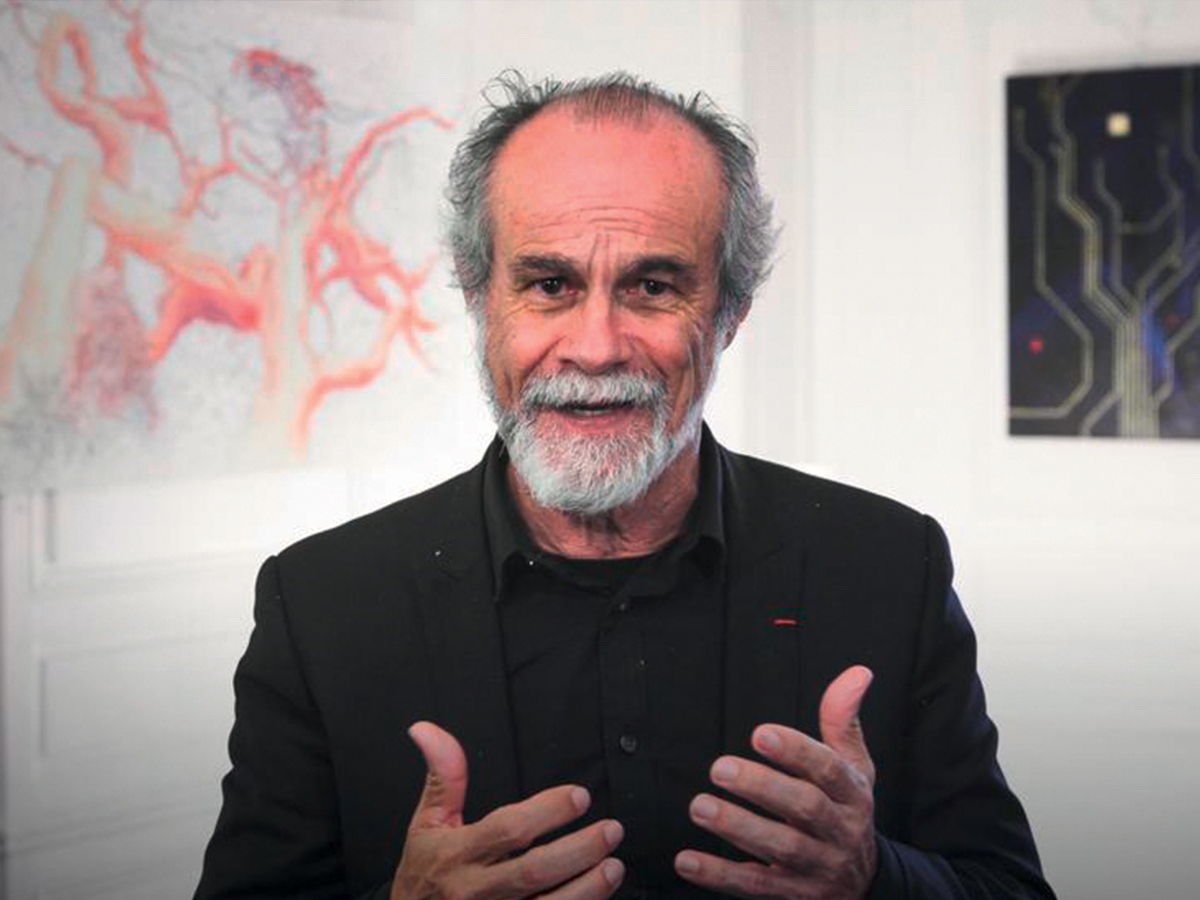

Per l’urbanista franco colombiano Carlos Moreno ci servono città felici

Per l’urbanista franco colombiano Carlos Moreno l’uomo va rimesso al centro dello sviluppo dei contesti urbani. La città in 15 minuti dice questo

Mosaico

MosaicoPer l’urbanista franco colombiano Carlos Moreno l’uomo va rimesso al centro dello sviluppo dei contesti urbani. La città in 15 minuti dice questo

Città sostenibili, decentralizzate in cui si sviluppi un senso della comunità ineludibile, teso a sviluppare il benessere di ciascuno, perché solo riqualificando la nostra vita possiamo riqualificare l’ambiente, preservarlo, custodirlo. Per l’architetto e urbanista franco colombiano Carlos Moreno non esistono scorciatoie, per quanto – il lettore conceda il gioco di parole – i percorsi debbano essere accorciati. La strada è già segnata e la pandemia ha contribuito a illuminarla con maggiori significati che ridiano valore al nostro tempo, alle relazioni, alla salute di tutti. Da qui si sviluppa anche ciò che Moreno chiama “topofilia”, cioé amore per il luogo in cui si abita e obiettivo dell’urbanistica è fare in modo che questo avvenga. La “città in quindici minuti” si basa su sei esigenze da soddisfare: casa, lavorodignitoso, spesa, salute, istruzione e tempo libero. Questo è quanto ha illustrato anche a Padova, lo scorso 6 maggio con la sua lectio magistralis “tempo di vita, tempo di prossimità” in occasione del Premio biennale internazionale di architettura Barbara Cappochin. Carlos Moreno è docente di urbanistica all’Università Pantheon Sorbonne e per la rielezione nel 2020 della sindaca di Parigi Anne Hildago ha sostenuto la sua candidatura, teorizzando la città intelligente in quindici minuti per la riorganizzazione urbanistica della capitale francese. Da allora il suo modello “viaggia” nel mondo, dalla Colombia alla Svezia. Il 4 ottobre scorso, in occasione della Giornata mondiale dell’habitat, Moreno è stato insignito dell’Obel award dalla Fondazione danese Henrik Frode Obel per il suo contributo a una migliore qualità della vita e l’impatto internazionale della città in quindici minuti.

Il suo concetto urbanistico si basa sulla “città intelligente” teorizzato nel 1961 dall’attivista e urbanista Jane Jacobs nel suo libro La morte e la vita delle grandi città americane. Cosa serve per rendere una città intelligente?

«Dobbiamo ricercare insieme soluzioni e tecnologie a problemi complessi, come il clima, l’economia, il sociale. E lo possiamo fare trasformando la città in base agli utilizzi e, dunque, attraverso un’urbanizzazione che sia messa a servizio del cittadino. Però più che di città intelligenti, abbiamo bisogno di città felici. Ed è per questo che va sviluppata la prossimità, in cui dove tutto possa essere raggiunto in quindici minuti, la scuola, il lavoro, i negozi, i centri culturali, gli spazi dello sport e del tempo libero…».

Ogni quartiere, dunque, deve avere un suo centro, in cui la relazione tra le persone diventi il motore per una miglior qualità della vita incentrata sul benessere.

«La prossimità è il cuore di questa visione: più servizi a disposizione vogliono dire migliore qualità dell’aria grazie a una mobilità sostenibile, più verde. E con la fondamentale possibilità di scegliere ciò che si vuole per sé, poiché ampliando la gamma la persona si sente maggiormente libera, sta bene ed è felice, perché è meno compressa e costretta in decisioni imposte da altri. Il contrario di ciò che accade dentro ai centri commerciali che omologano tutto e tutti».

In questa sua visione si respira molto il concetto di ecologia integrale di papa Francesco che rimette al centro l’uomo, le relazioni costruttive e fraterne.

«Il fulcro della sostenibilità invocata dal papa è la sacralità della vita. Per lui l’obiettivo non è solo la preservazione dell’ambiente, ma l’umanità intera. L’ecologia perciò deve essere una scelta che dà felicità, non deve essere vissuta come costrizione, imposizione, punizione che costa unicamente fatica. Altrimenti non avverrà il cambiamento che attendiamo. L’umanizzazione alla base della teologia di papa Francesco è fondamentale per spiegare il mio concetto di umanizzazione dell’architettura che si deve piegare alle esigenze vitali dell’uomo. In una città in cui tutto è a portata di mano in poco tempo, la vita di tutti ci guadagna, anche quella dei più fragili come anziani, disabili e bambini. Incrementando i servizi si genera una ricaduta economica notevole, perché si creano nuovi posti di lavoro, più opportunità professionali. Quando incontrai il Dalai Lama a Dharamsala, nel Nord dell’India, mi disse solo tre cose importanti: “Educazione, educazione, educazione”».

A tal proposito il film francese dello scorso anno Plein temp (Tempo pieno) di Eric Gravel racconta l’esistenza di una donna separata e con due bambini piccoli affidati dall’alba al tramonto a un’anziana e fin troppo generosa vicina.La madre vive imprigionata negli spostamenti quotidiani da una periferia verde, dove crescere sani i figli, fino a Parigi, nell’hotel in cui, rinunciando a qualsiasi velleità nonostante un curriculum di tutto rispetto e un’alta formazione universitaria, lavora come addetta alle pulizie. Ogni notte, dopo queste attraversate titaniche rese ancora più difficili dalle proteste del movimento dei gilet gialli, sembra non restarle nessuna forza di reazione e di vita.

Con la città in quindici minuti la valenza che viene data al tempo di ciascuno di noi è rivoluzionaria.

«In effetti, è stato emblematico il periodo della contestazione dei gilet gialli che protestavano contro il rincaro dei carburanti e la pressione fiscale e che, bloccando treni e autobus, costrinsero tutti a utilizzare i mezzi privati. Questo provocò a Parigi un incremento della Co2, ma anche pesanti tensioni sociali che sfociavano spesso nella violenza. E si è visto come soprattutto le donne e le madri fossero messe in difficoltà da questa crisi. Nella “mia città” è possibile vivere, esercitando una resilienza e lavorando sulle relazioni perché questo crea un indotto positivo sulle esistenze e sull’ambiente».

Siamo pronti alla rivoluzione?

«Il genere umano è estremamente complicato e abitudinario; nutre resistenze che non aiutano a scardinare le proprie consuetudini. Saranno i giovani a cambiare – ne sono certo – ma noi, seppur con fatica, dobbiamo impegnarci a seguirli e a preparare loro la strada».

Sono state numerose le menzioni d’onore della decima edizione del Premio Barbara Cappochin a progetti provenienti da ogni parte del mondo. Hanno risposto al bando di concorso gli autori di oltre 200 opere realizzate negli ultimi tre anni da 26 Nazioni. «In gran parte del mondo – spiega il presidente Giuseppe Cappochin – in questi ultimi due anni si è costruito pochissimo, eppure la creatività non si è fermata e ha prodotto lavori eccellenti, di gran pregio».