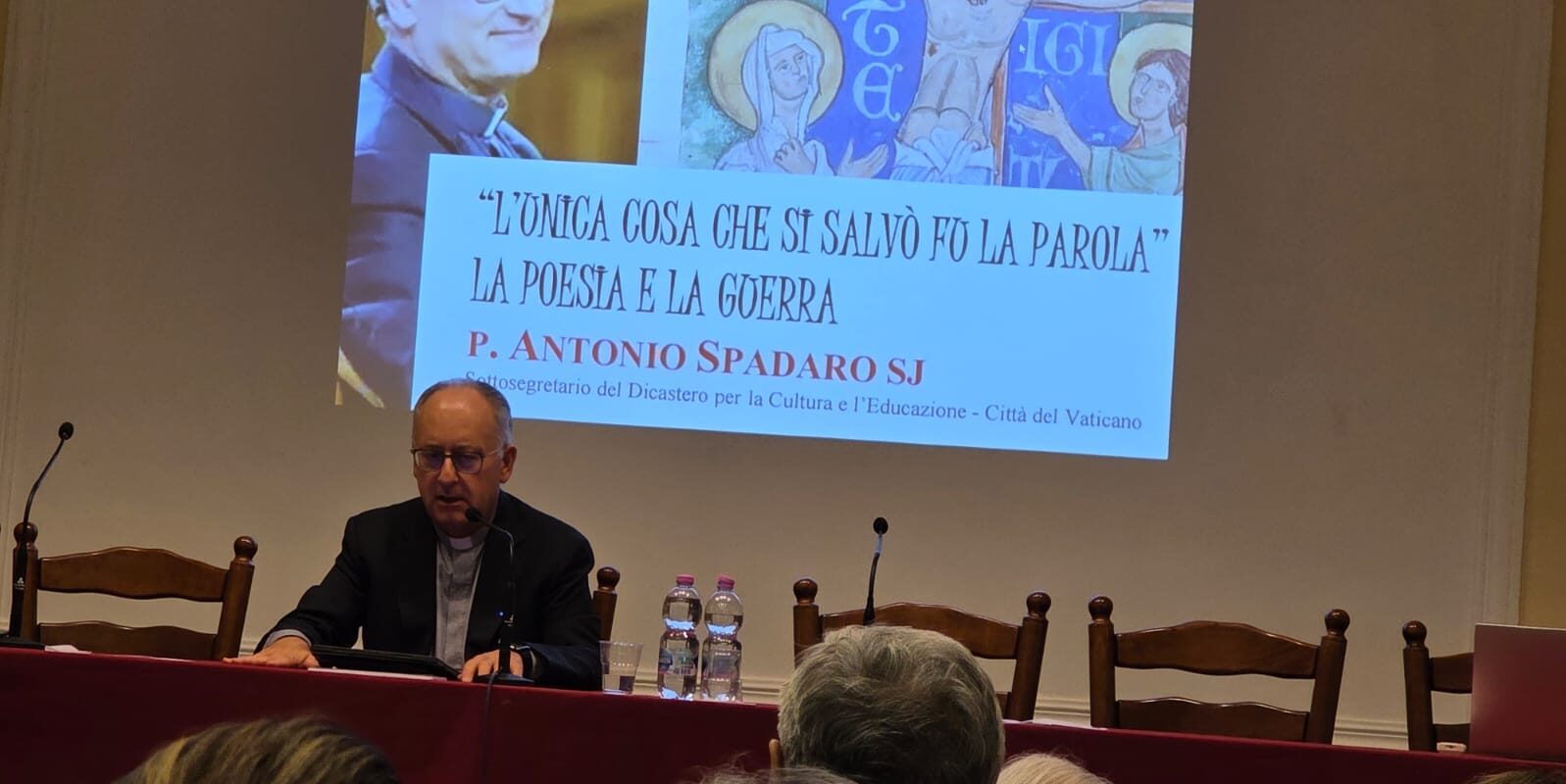

“C’è una capacità di ‘resistenza’ della parola che coincide con la resistenza dell’umanità. Oggi la guerra non è più uno scontro tra uomini, ma tra eserciti, tra armi, e ormai tra droni. Sempre di più assume il volto enigmatico e cieco dell’intelligenza artificiale, che colpisce senza intervento umano e senza consapevolezza”. A ricordarlo è stato il gesuita Antonio Spadaro, sottosegretario del Dicastero per la Cultura e l’Educazione, che ieri sera, presso l’abbazia di Santa Scolastica, a Subiaco, ha tenuto una relazione dal titolo “L’unica cosa che si salvò fu la parola – La poesia e la guerra”. L’iniziativa rientrava nel Festival internazionale di poesia – “Qualcosa di sacro ci si mostra (Milcea Eliade) – Esperienza di misericordia, amore e poesia” – che si chiude oggi a Subiaco, e che fa parte del programma di eventi di “Subiaco Capitale Italiana del Libro 2025″. A margine dell’incontro, il Sir ha posto alcune domande a padre Spadaro.

Padre Spadaro, qual è il ruolo della poesia in un mondo segnato da violenze e conflitti come quello odierno? Crede che essa possa diventare una forma di resistenza alla guerra?

Credo che la poesia sia una forma di resistenza alla violenza, perché si misura continuamente con il mutismo della condizione umana. La guerra genera un silenzio tragico: di fronte a ciò che accade e a ciò che si vede, l’essere umano rischia di ammutolire. Ecco allora che la parola poetica può diventare un’ancora di salvezza, perché aiuta ad articolare un grido che altrimenti resterebbe muto. La poesia permette di vincere l’incapacità di esprimere il dramma, e quella parola – magari frammentata, esplosa, non lineare – diventa affermazione di vita sulla morte. Al tempo stesso può essere testimonianza dell’orrore stesso.

Nel suo intervento citava, come esempio, testi di gazawi…

Anche nei luoghi di guerra, oggi, vediamo persone che cercano di esprimersi oltre il dicibile: in Ucraina, in Medio Oriente, la poesia appare come l’unico modo, semplice e povero, per dire sé stessi. Pensavo, ad esempio, ai testi dei gazawi che circolano in questi mesi: essi superano il confine dell’immagine e, nel cuore della distruzione e dell’incomprensibile, tentano di articolare una comprensione che non è logica, non è razionale, ma è capace di dire nonostante tutto, e talvolta di affermare una speranza, un desiderio, un sogno. Questa è la vittoria dell’uomo.

La poesia può trasformare o “medicare” la realtà della guerra?

La poesia non medica nulla, non è un cerotto su una ferita né una consolazione. Piuttosto, raccoglie i frammenti di senso di una vita segnata dal lutto, dalla perdita, dalla crudeltà. Non allevia il dolore, ma ha la capacità di urlarlo, di gridarlo, di renderlo presente con le sue forme proprie. E non stiamo parlando necessariamente di una poesia articolata secondo schemi classici: la storia della poesia di guerra ci insegna che, se un tempo essa era epica – con un metro preciso, figure eroiche, scenari simbolici –, oggi la guerra non è più uno scontro tra uomini, ma tra eserciti, tra armi, e ormai tra droni. Sempre di più assume il volto enigmatico e cieco dell’intelligenza artificiale, che colpisce senza intervento umano e senza consapevolezza.

Di fronte a tutto questo, la parola poetica rischia di sembrare inutile o insensata…

Eppure, è proprio in questa sproporzione che rivela la sua forza: perché dice l’indicibile, testimonia ciò che altrimenti sarebbe taciuto, e restituisce voce all’umano quando tutto intorno parla di disumanizzazione.

Può la poesia contribuire, almeno in parte, a restare umani?

Come dicevo, la poesia non è un cerotto. Tuttavia, può aiutare a raccogliere e ad accogliere il dolore, a riconoscerlo e a dargli un nome. A volte leggere parole forti che esprimono un sentimento profondo e viscerale aiuta a sentirsi compresi, rappresentati. Non lenisce il dolore, ma offre una dimensione umana fondamentale: quella del riconoscimento di ciò che si vive. La poesia contribuisce, in qualche modo, a restare umani. Quando tutto sembra perduto e il senso stesso della vita si offusca, le parole scritte da altri possono ridare forma all’esperienza e permettere di ritrovarsi. È questo che fa la poesia: non guarisce, ma accompagna. Non risolve, ma illumina. E così, nel buio della guerra, permette all’uomo di restare uomo.