La pace che non è morta, ma dorme, apparentemente sepolta sotto i dolori del mondo, è la cifra iniziale e il senso radicale del libro di un filosofo, Massimo Cacciari, su un artista che ha commosso il mondo per la sua tragica fine e che nel contempo ha conosciuto un’attenzione mediatica per la sua arte, allora incompresa.

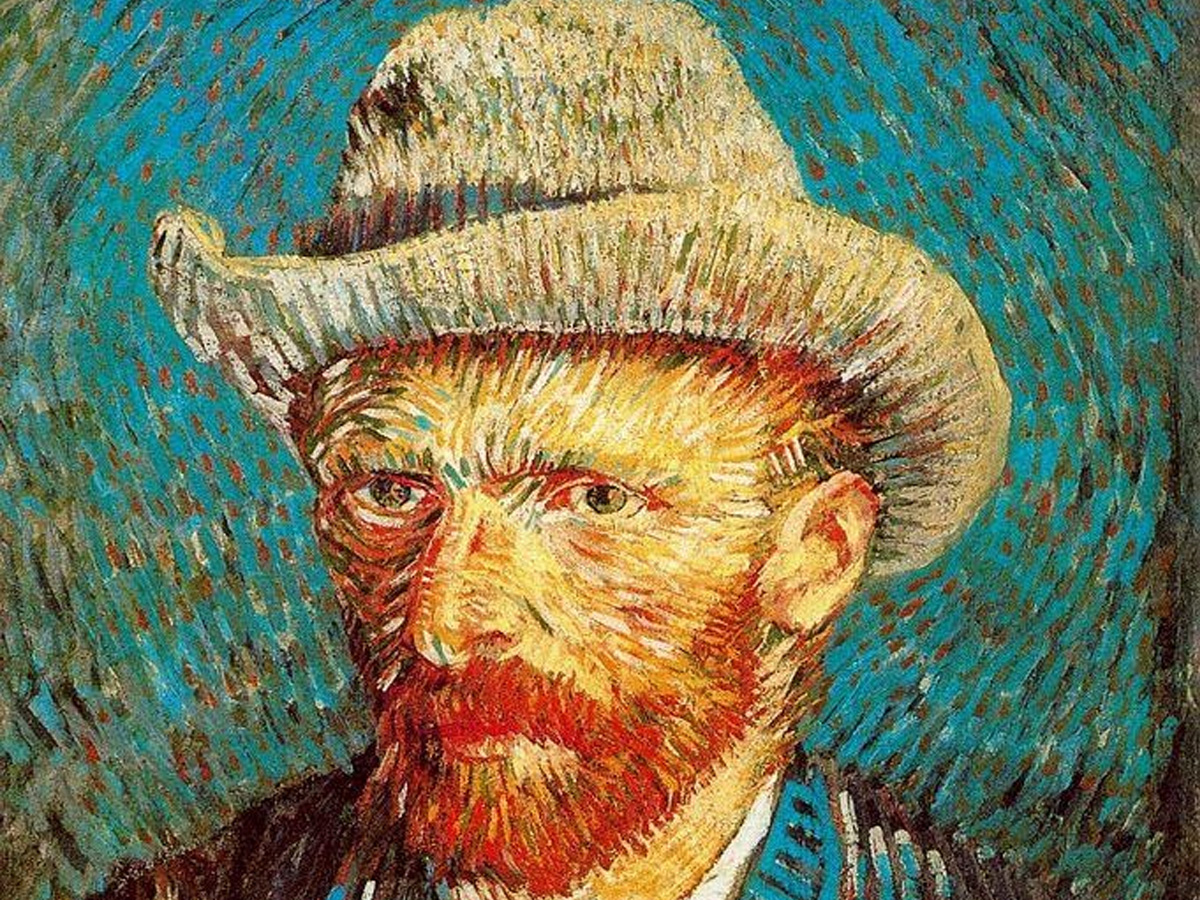

“Van Gogh. Per un autoritratto” (Morcelliana, 20 euro, 160 pagine) è il tentativo di parlare del grande artista anche attraverso i suoi colori. Ad esempio quell’azzurro negato nella tragicità dell’esito esistenziale e però motivo ostinato in alcune opere di un artista che, come nota giustamente il filosofo, ha fatto dei contrasti apparenti una delle cifre della sua opera.

Come anche alcuni soggetti, quegli stivali, scarpe, slacciate, mal ridotte, e però pronte al riuso, siano esse dell’artista o di operai o contadini, della povera gente che però si erge, ad esempio nei “Mangiatori di patate”, come simbolo di un apparente non senso fatto di emarginazione, mancanza, fatica, miseria, che diviene però portatore di un senso assoluto e profondo: non ai ricchi e ai dissipatori è aperto il Regno, ma ai vagabondi della terra, del lavoro, della provvisorietà.

Già dai suoi esordi di un suo antico sermone, che Cacciari riporta all’inizio del libro, in quella ostinata speranza in una pace nascosta è possibile intravedere la presenza di una fede in eventi non prevedibili che gli fece scrivere di considerare un no in amore come “un blocco di ghiaccio che mi stringo al cuore, sperando di scioglierlo” (lettera al fratello Theo del 9 luglio 1881).

Il brano, non presente in questo libro, la dice lunga però sul senso colto da Cacciari: la presenza della salvezza nelle opere e nel pensiero di Van Gogh proprio quando essa sembrerebbe cancellata dagli eventi. E fa bene il filosofo a citare la lotta con l’angelo di Giacobbe, che non a caso ha ispirato grandi artisti, tra i quali quel Delacroix di cui si parla in questo libro tra i maestri di Vincent, e Rembrandt.

Il simbolismo dei colori è qui collegato con la visione del mondo, non solo di Van Gogh ma anche degli altri geni del no all’apparenza, come Strindberg e Nietzsche, sui quali incombe l’ombra della follia (follia come scelta contro il nonsenso del mondo?) con un rovesciamento di prospettive, con il giallo che esprime anche la solarità e con i contrasti cromatici a evidenziare il simbolismo profondo di un animo che vede, come san Paolo, il chiarore dell’alba nel cuore della notte.

Merito di Cacciari è quello di mettere in rilievo la componente profondamente religiosa del cammino esistenziale e artistico di Vincent, in cui la notte, l’abisso, la perdita del sentiero non escludono la possibilità di ritorno all’alba e a nuovi percorsi nascosti dal fogliame dei no e dello scherno.

Il destino di un camminatore, di un povero che suona per strada o che disegna, che si ferma all’ingresso delle nostre case, e magari non chiede nulla, o sì, domanda solo quello che basta per riprendere una strada apparentemente senza senso, e che invece è la ricerca di quel senso, al di là dei limiti duella materia e di quei colori con cui l’artista deve fare salati, ma anche celesti, conti.