Da presidente della Biennale, è ospite del professor Raffaele De Caro nella visita guidata all’Istituto di Anatomia Umana dell’Università in via Gabelli.

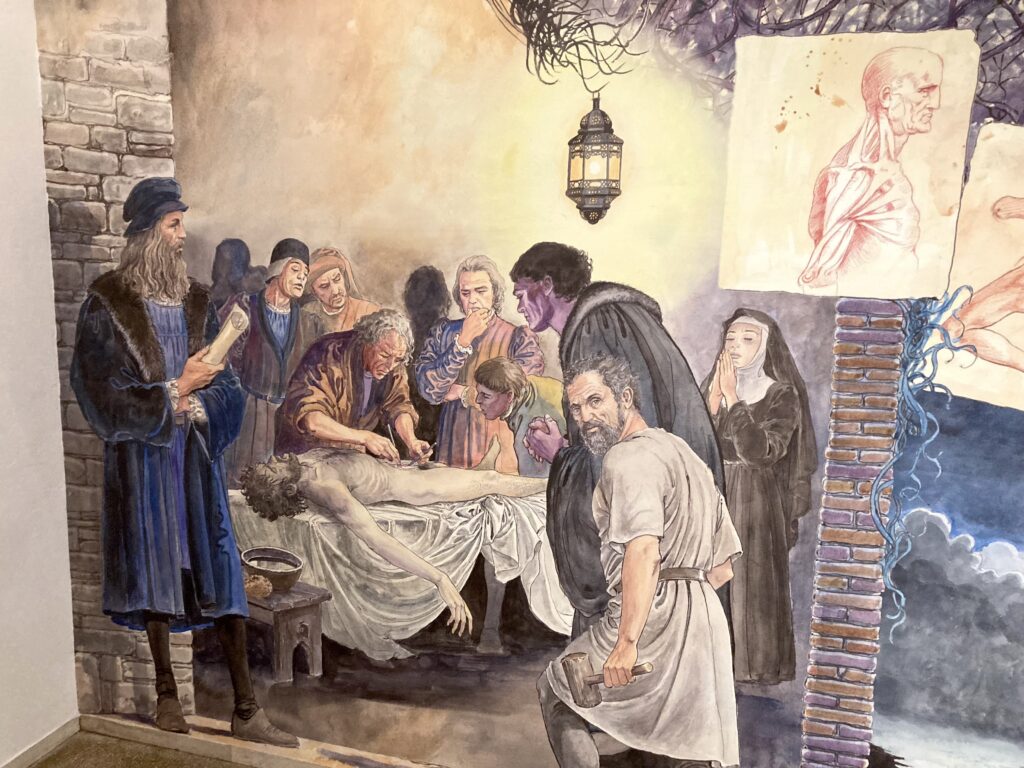

Pietrangelo Buttafuoco ammira il “murales” di Milo Manara lungo la scalinata che dalle aule con i corpi da studiare porta fino agli studi dei docenti e alla biblioteca. È la storia della vita e della morte, della Fabrica di Andrea Vesalio e del teatro anatomico di Girolamo Fabrici d’Acquapendente, ma anche delle suggestioni celesti e delle suore di clausura che in Inghilterra cercavano le prove della santità nei cadaveri delle consorelle…

Prima di raggiungere il Museo della Medicina con la delegazione della Biennale (e il “compare” Baldo Licata…), Buttafuoco ragiona a voce alta sul Vecchio Continente e le sue variazioni religiose.

Europa con le sue radici giudaico-cristiane, ma anche con l’Islam che la abita da sempre…

«Mah, l’Europa intanto è greco-romana. Partiamo da questo presupposto. Ci sono radici antiche che sono presenti nella contemporaneità, che non sono per fortuna state cancellate. Ed è innanzitutto Mediterraneo. L’Europa attuale, politicamente, difetta di alcune assenze fondamentali. Se come parametro utilizziamo l’Unione Europea, è un po’ complicato immaginarla tale senza l’Inghilterra, senza la Russia e, devo dire, senza il Mediterraneo. Perché effettivamente c’è una consapevolezza dell’identità mediterranea che va dal Magreb fino ai Balcani e poi oltre in Anatolia. Poi, se vogliamo essere filologici, l’idea stessa di Europa è quella del Toro e di Europa e che in fondo hanno una ben precisa direzione. Credo che siano state solo esercitazioni, neppure post-ideologiche, ma propriamente ideologiche, che hanno voluto immaginare un inizio a partire da una data. È come la stessa idea d’Italia. Non è certamente il 1861, ma molto più remota, molto più antica. Un conto sono i confini politici, ben altro sono quelli che poi rappresentano e rivelano un’essenza».

Da Papa Francesco a Papa Leone. Cambia il modo di vedere il mondo? Non solo le guerre, ma proprio l’approccio rispetto al recente passato?

«Non credo. Secondo me, la Chiesa ha questa qualità, che è quella di essere cattolica nel senso di universale. Quindi di avere una pluralità: ogni pontefice rappresenta un tassello che si riferisce poi a un’identità molto più ampia che è quella della sua stessa storia. Perfino il ritirarsi dal tempo è una forma propria della Chiesa.

Poi, se vogliamo essere ancora una volta filologici, sappiamo che la presenza della Chiesa, della Santa Sede, possiede un significato molto forte, molto importante».

Anche nel rapporto con la Biennale di Venezia?

«Senza alcun dubbio. Posso affermarlo dal punto di vista privilegiato del ruolo che mi hanno affidato. Nel mio lavoro ho verificato come la Santa Sede si sia potuta consentire dei lussi che ad altri sono negati: toccare temi, argomenti che altri invece mettono sotto il tappeto. Del resto, la Chiesa ha avuto sempre questo respiro. Il nostro orizzonte recente ha avuto anche un debito, ha tuttora un debito di riconoscenza nei confronti di un gigante quale fu Wojtyla. Seppe essere interprete anche di un ben preciso passaggio storico. Bisogna sempre considerare un dettaglio che spesso dimentichiamo: è lo Spirito Santo a determinare i passaggi…».