Storie

Storie

I 40 anni del Centro Papisca

Il Centro di Ateneo per i diritti umani Antonio Papisca ha ormai superato i quarant’anni di storia.

Storie

StorieIl Centro di Ateneo per i diritti umani Antonio Papisca ha ormai superato i quarant’anni di storia.

Da sempre il Centro intreccia la sua vocazione internazionale con il radicamento nel territorio e le sue iniziative accademiche con prese di posizione contro gravi violazioni dei diritti in ogni angolo del globo.

Le origini

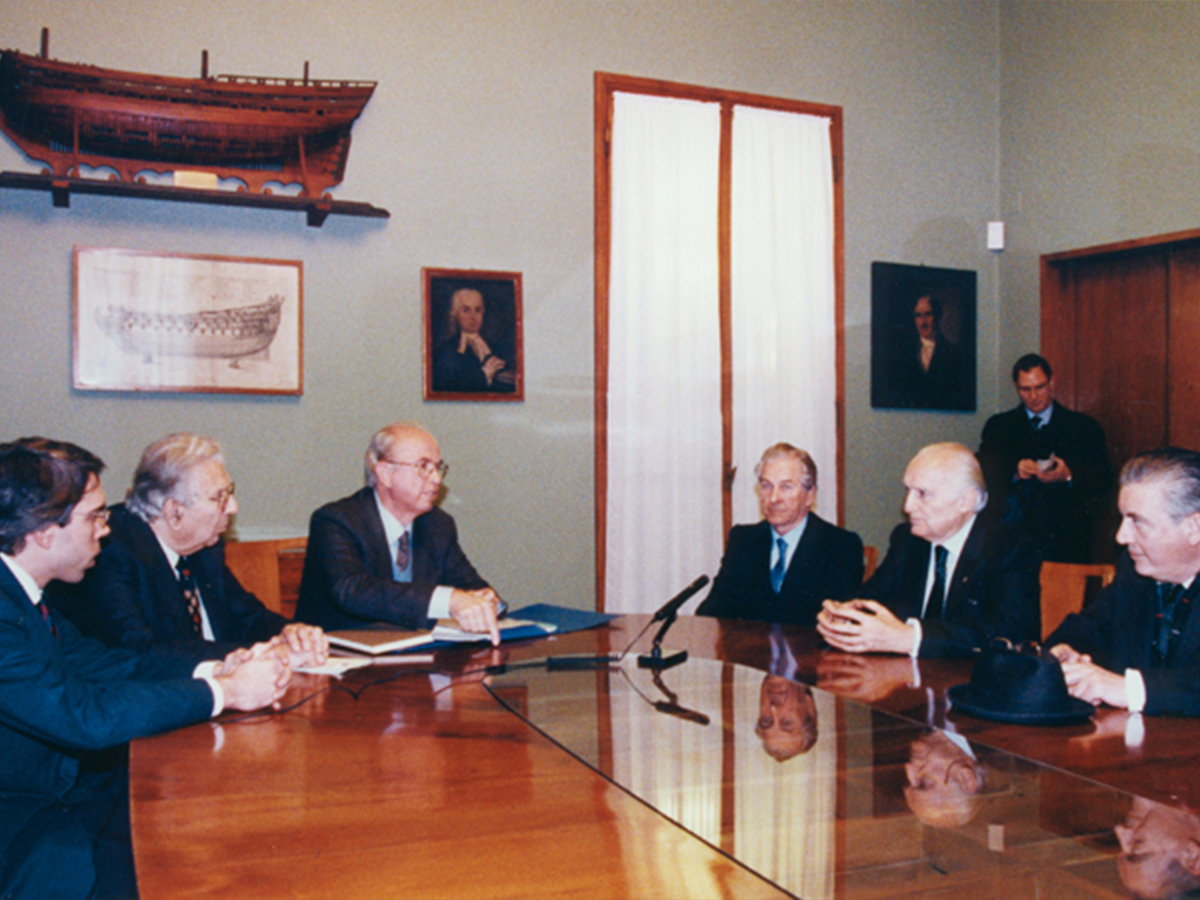

Le dinamiche che hanno caratterizzato la sua fondazione lo testimoniano: «Il Centro nasce sulla spinta di diversi fattori, uno è senz’altro il clima di violenza politica che si viveva agli inizi degli anni Ottanta a Padova – spiega il prof. Marco Mascia, che oggi presiede il Centro di Ateneo per i diritti umani – Poi c’è stato anche un fattore esterno: la strage nei campi profughi palestinesi di Sabra e Shatila, nel settembre 1982 a Beirut. In quell’occasione il prof. Antonio Papisca convocò un consiglio di Facoltà per proporre l’adozione di un ordine del giorno di condanna di quel massacro e in quell’ordine del giorno per la prima volta è stata presentata l’idea di istituire all’interno della Facoltà stessa un centro per i diritti umani. I membri del consiglio di Facoltà si divisero: l’ordine del giorno presentato dal professore fu approvato, ma ci furono molti voti contrari e anche tantissime astensioni. Da lì però partirono le attività del centro, in particolare le iniziative in campo educativo». Inizia così la storia del Centro per i diritti umani che, dai cicli di seminari tra il 1982 e il 1985, passando per la creazione del corso di perfezionamento post-universitario e della scuola di specializzazione triennale in Istituzioni e tecniche di tutela dei diritti umani nel 1988, è arrivato a essere capofila nell’organizzazione del primo master europeo finanziato dalla Commissione, nel 1997.

Racconta Marco Mascia: «L’idea è partita dalla Commissione Europea: nel 1996 è venuta a Padova Daniela Napoli, responsabile dell’Unità per i diritti umani e la democrazia presso la Commissione. Ci disse che l’istituzione che rappresentava voleva presentare al Consiglio un progetto di formazione sui diritti umani per il 1998, cinquantesimo anniversario della Dichiarazione universale dei diritti dell’uomo. Noi dicemmo che avremmo provato a dar vita a un master europeo. Una volta presi contatti con altri nove atenei del continente, nell’anno accademico 1997-98 è partita la prima edizione del Master Europeo per i Diritti umani e democratizzazione. Il 10 dicembre del 1998 si è riunito a Vienna il Consiglio Europeo e nella dichiarazione finale di quel summit è stato inserito il riferimento al nostro master. La menzione in quella dichiarazione ci ha garantito il supporto politico e finanziario della Commissione. Il master europeo poi si è sviluppato rapidamente. Negli anni 2000 stavamo anche dando vita, sempre su richiesta della Commissione, ad altri master di questo tipo in diverse regioni del mondo. Quindi, oltre a quello europeo a Venezia, ne abbiamo costruiti altri sei: a Pretoria, Sarajevo, Beirut, Buenos Aires, Yerevan e Bangkok. Questo a oggi è il più grande network a livello globale nel nostro campo e si chiama Global Campus of Human Rights».

Il contributo di Antonio Papisca

Il ruolo del prof. Antonio Papisca nel proporre, accogliere e progettare iniziative è stato determinante: «Dare vita al master europeo e farlo sviluppare è stata un’impresa difficilissima. Il prof. Papisca diceva sempre che “i professori sono sovrani come gli Stati”, riuscire a mettere d’accordo quaranta e poi cento università è stato qualcosa di molto complesso, solo lui ci è riuscito. Aveva capacità di ascoltare e recepire quello che gli altri proponevano, per poi fare sintesi sempre con una grande umanità – ricorda il prof. Mascia – Poi lui aveva moltissimi rapporti internazionali: da giovane era membro della direzione nazionale dell’Azione Cattolica, subito dopo la laurea venne catapultato a Buenos Aires all’assemblea mondiale dell’Organizzazione internazionale della Gioventù Cattolica e fu eletto segretario generale, incarico che ricoprì per tutti gli anni Sessanta. Quell’organizzazione aveva lo status consultivo alle Nazioni Unite, all’Unesco, al Consiglio d’Europa: era una organizzazione internazionale non governativa. L’allora dottor Papisca vedeva il mondo delle organizzazioni internazionali come quello che avrebbe potuto promuovere un cambiamento».

Il rapido sviluppoL’impegno del Centro di Ateneo per i diritti umani nel frattempo sconfinava ben oltre le mura dell’accademia: l’obiettivo di diffondere la cultura della pace portava le iniziative a ramificarsi nel tessuto sociale locale e globale. Gli anni Novanta sono stati particolarmente determinanti in questo senso, spiega Mascia: «Allo scoppio della prima guerra del Golfo, nel 1991, il Centro promosse la diffusione della Carta delle Nazioni Unite all’interno del movimento per la pace. Quel movimento non conosceva il funzionamento dell’Onu, era orientato al disarmo ma non aveva una progettualità politica di costruzione di un nuovo ordine internazionale.

Il Centro per i diritti umani in quell’occasione ha posto il tema della legalità internazionale come mai era stato fatto e il movimento pacifista ha accolto questa traiettoria e strategia politica. Da lì ha preso il via quella che Antonio Papisca ha chiamato la “via giuridica e istituzionale alla pace”, che prevede un potenziamento dell’Onu e una sua democratizzazione». Inoltre il Centro dava supporto legale alle associazioni per la pace. Un esempio è il ruolo ricoperto da Papisca nel processo che ha visto come imputati 17 attivisti pacifisti, accusati di “blocco ferroviario” per aver ostruito il passaggio di un treno che trasportava armi la cui destinazione era il Golfo, il 12 febbraio 1991 alla stazione di Balconi di Pescantina, in provincia di Verona. «Il prof. Papisca fu convocato come testimone per dare ai magistrati il quadro del diritto internazionale al fine di giudicare la questione. In aula ha sostenuto la legittimità di quel blocco ai sensi del diritto internazionale, tant’è che poi i pacifisti furono tutti assolti in primo grado», spiega l’attuale presidente del Centro.

L’impegno di oggi

Da quegli anni a oggi l’impegno del Centro – che dai tempi del rettore Rosario Rizzuto e ora con la rettrice Daniela Mapelli ha anche il pieno supporto da parte dell’Ateneo Patavino – non ha accennato a diminuire e non ha spostato i suoi obiettivi. «La cultura dei diritti umani non è una passeggiata, c’è stata la necessità di costruirla – conclude Mascia – Ora questa cultura ha attecchito nell’ambito universitario. Al di fuori non è proprio così. Il ministro della Difesa Guido Crosetto a marzo ha creato un comitato di esperti per lo sviluppo e la valorizzazione della cultura della difesa… Noi da quarant’anni siamo impegnati invece a promuovere la cultura della pace e dei diritti umani».

Nel 1991 Papisca ha proposto l’adozione da parte degli enti locali italiani di un articolo nei loro statuti sulla promozione dei diritti umani e della pace che richiamasse la Dichiarazione Onu, sul modello dell’articolo 1 dello statuto regionaledel Veneto, inserito nel 1988 su input del Centro. Migliaia di statuti dei Comuni hanno così iniziato a creare Uffici per la pace e a prevedere fondi per iniziative di promozione della cultura dei diritti. Così è stato creato un continuum tra diritto internazionale ed enti locali.

Nel dicembre 1992 il Centro partecipa, insieme ad associazioni come i Beati Costruttori di Pace, all’organizzazione della Carovana da Trieste a Sarajevo, che porterà 500 attivisti pacifisti a entrare nella capitale bosniaca assediata.