Da quest’anno, il 20 settembre, ricorre la Giornata degli internati militari italiani (Imi), riprendendo la data in cui Hitler modificò la condizione dei prigionieri di guerra italiani nel Terzo Reich in quella di internati militari. La maggior parte dei reduci dai lager nazisti non ha parlato neppure ai propri cari della drammatica esperienza vissuta. Altri invece, per mantenere fede alla promessa fatta ai compagni di prigionia, che da quell’inferno non sono tornati, hanno raccontato e scritto.

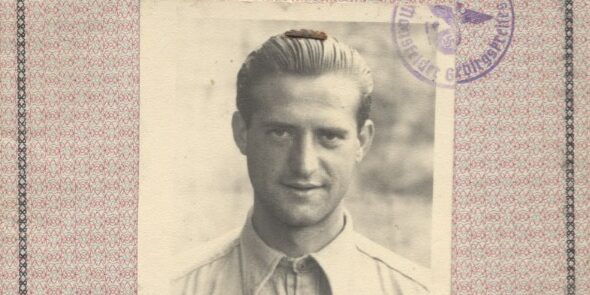

È il caso del caporale Ferruccio Bortolami, del 5° Reggimento contraerea di Padova, città dove era nato e viveva. Il 26 marzo 1943, mentre nel porto di Napoli assisteva alla messa, la nave su cui stava per imbarcarsi per la Libia saltò in aria a causa di un sabotaggio. Fu quindi destinato in Grecia, nell’isola di Eubea, per contrastare l’eventuale sbarco degli Alleati. In quel paradiso delle tartarughe, dove non si sparava un colpo da mesi, la sera dell’8 settembre 1943, Ferruccio apprese dell’armistizio. Sei giorni dopo i tedeschi, che sbarcarono sull’isola sventolando bandiera bianca ma armati di tutto punto, chiesero chi volesse continuare a combattere al loro fianco. Al netto rifiuto del capitano, opposto a nome della compagnia, e la conferma di lealtà al re, i cento soldati furono disarmati con l’inganno e caricati su carri bestiame diretti in Germania.

Dopo un mese di tremende sofferenze, il convoglio umano giunse al campo di concentramento di Torgau, dove i soldati furono rinchiusi in sudicie baracche sovraffollate. A dispetto della Convenzione di Ginevra, il 20 settembre 1943 furono declassati da prigionieri di guerra a internati e, quindi, obbligati a sostituire la forza lavoro tedesca, impegnata sui fronti di guerra. Nel lager la sveglia suonava alle cinque; la routine giornaliera era sempre uguale: acqua ghiacciata per una veloce lavata, l’appello, due fette di pane, quindi a lavorare alla fonderia per dodici ore come schiavi. A novembre Ferruccio fu trasferito a Groβörner in un campo ancora peggiore. Ma si fece più scaltro e quando toccò il suo turno, non disse d’essere operaio, ma falegname. E alla falegnameria del campo lo spedirono. Per quelli assegnati alla fabbrica, invece, iniziò una vita disumana; tornavano la sera piegati dalla fatica, sporchi e affamati. I primi sette mesi furono i più duri; il freddo, la fame e il lavoro massacrante decimò i più fragili e dimagrì all’inverosimile gli altri. A questo si aggiungevano i fascisti repubblichini del campo, che svolgevano opera di convincimento, con lusinghe e minacce, per farli aderire alla Repubblica Sociale Italiana. La propaganda riscosse, però, pochi consensi.

Una sera, dopo il lavoro, Ferruccio si accorse che una ragazza bionda e carina lo guardava tutte le volte che passava davanti all’ufficio del campo dove lavorava. Gli capitava spesso di pensare a lei e di fantasticare su come sarebbe stato bello conoscerla. E fu ciò che accadde! Una mattina Ilse, la ragazza delle sue notti insonni, si presentò in falegnameria, portando una sedia che aveva bisogno d’essere riparata. Il giorno dopo tornò e, col pretesto di verificare il procedere del lavoro, gli portò un panino con lardo. Era la cosa più buona che avesse mai mangiato. La vita di Ferruccio cambiò di colpo, persino i sacrifici più duri erano niente. Il non poterla frequentare liberamente, quella sì, era una tortura!

Aveva imparato bene il mestiere, tanto da ricevere in premio l’incarico di demolire un vecchio molino del vicino paese, che gli consentì di spostarsi con un permesso speciale. Una sera, per tornare al campo, fece la strada più vicina all’abitazione di Ilse e il caso volle che si incontrassero e stessero un po’ da soli. Durante la prigionia non si poteva andare a messa e Ferruccio ne sentiva la mancanza. Il giorno di Natale, però, fu celebrata all’aperto e poté fare anche la comunione. Il cielo era spesso attraversato da aerei alleati che bombardavano le città tedesche e ciò accadde anche a Groβörner. La fabbrica fu chiusa e i prigionieri furono evacuati su un treno che, lungo il tragitto, venne mitragliato. Ferruccio, con altri, ne approfittò per darsi alla fuga e tornare a Groβörner. Strada facendo, però, si ammalò e faticava a tenere il passo degli altri, tanto che perse conoscenza. Quando si riprese seppe che i compagni se l’erano caricato in spalla per diversi chilometri. Arrivati a Groβörner ognuno andò per la propria strada. Ferruccio prese la strada dell’abitazione di Ilse, che fu molto contenta di rivederlo. Era convinta che non si sarebbe più fatto vivo. All’insaputa dei genitori lo nascose poco lontano da casa, in una stalla: avrebbe voluto ospitarlo, ma si era accorta di essere incinta. Ferruccio la rassicurò, dicendole che non l’avrebbe lasciata.

Recuperate le forze, Ferruccio decise di tornare al campo, in tempo per accogliere le forze armate americane giunte in massa a liberare la città: era il 16 aprile 1945. In un primo momento lui e Ilse pensarono di partire insieme per l’Italia; un viaggio, però, impossibile per la donna, che vi rinunciò. Partì solo Ferruccio, con la promessa che si sarebbero rivisti. Il viaggio, tra molte peripezie, durò un mese e mezzo. Arrivato al Portello, in prossimità della scuola dove suo padre era custode, sentì l’emozione crescere. Di lì a poco avrebbe riabbracciato la mamma. Prima di entrare in casa andò dove c’era un rubinetto e poté scrollarsi di dosso tre anni di sudiciume.

Dopo qualche tempo, qualcuno bussò alla sua porta, era Ilse che non lo aveva dimenticato. Il bimbo, a cui aveva dato il nome di Alfredo, era morto poco dopo la nascita, ma Ferruccio, dopo che la donna ebbe ricevuto il battesimo e la cresima, la sposò e dalla loro unione nacquero altri tre figli.

Giornata istituita con una legge lo scorso gennaio

Approvata all’unanimità in Senato, la legge che istituisce la Giornata degli internati militari nei campi di concentramento tedeschi è la numero 6 del 13 gennaio 2025.

Internati militari sono tutti coloro che sono stati destinati al lavoro coatto dopo aver rifiutato di combattere per i tedeschi e unirsi alla Repubblica sociale di Salò.