Una crocifissione che ci avvia al senso. In un libro in cui si affronta la profondità religiosa del laicissimo Picasso

Ed è proprio ad uno dei grandi artisti di tutti i tempi, Pablo Picasso, e alla sua particolare Crocifissione che è dedicato un libro scritto a tre mani: “Invocata Redenzione. La Crocifissione di Picasso” (Ancora)

Stiamo avvicinandoci al tempo della Passione, un tempo di riflessione non solo su quell’evento, ma anche sulla vita, sulla nostra consapevolezza e partecipazione. Anche perché l’universo mondo si è piegato, ivi compresi i non credenti, su quel mistero, attraverso la letteratura (basti pensare a Bulgakov o a Dostoevskij), la musica -come non ricordare Bach- e l’arte.

Ed è proprio ad uno dei grandi artisti di tutti i tempi, Pablo Picasso, e alla sua particolare Crocifissione che è dedicato un libro scritto a tre mani: “Invocata Redenzione. La Crocifissione di Picasso” (Ancora, 157 pagine, 25 euro) è infatti frutto della collaborazione tra il compianto Luigi Missaglia (scomparso nel 2006 a 39 anni) esperto dei rapporti tra religione e arte, Yvonne Dohna Schlobitten, che insegna alla Pontificia Università Gregoriana e Giulio Osto, docente alla Facoltà Teologica del Triveneto.

Non solo un lavoro a tema, però, ma una approfondita indagine sul rapporto tra artista e fede, ancora più importante perché tiene conto della dichiarata ostilità del pittore di Guernica verso la Chiesa intesa come istituzione. E questo è un elemento di primaria importanza perché aiuta a capire come gli abissi della creazione artistica siano assai più profondi di quanto ci possano dire le categorizzazioni, le divisioni in correnti, i proclami dei critici e degli stessi artisti.

Come ben avvertiva Missaglia nel capitolo “Azzardi del senso” non si può capire in profondità Picasso se non si passa attraverso il terremoto della forma tra fine Ottocento e Novecento: alcuni elementi dell’astrattismo e del cubismo, come aveva compreso Florenskij, possono essere interpretati come un ritorno -ritorno impossibile se non lo si intende come ripresa e riformulazione- all’icona, alla sua abolizione dei “trucchi” prospettici e nostalgia dell’essenza di ogni cosa.

La struggente bellezza della creazione incontaminata lascia bagliori inquieti nell’arte anche quando essa non è immediatamente confessionale, ed è il caso di Picasso. Perché l’arte è qualcosa di molto più complesso che la somma algebrica di un tutto composto da parti: è la riemersione di un mondo in cui origine, fine, dolore, piacere, amore e odio si incontrano in una soluzione sempre instabile e imprevedibile. E la Crocifissione dell’artista spagnolo è un elemento fondamentale di questa concezione del mondo e dell’arte.

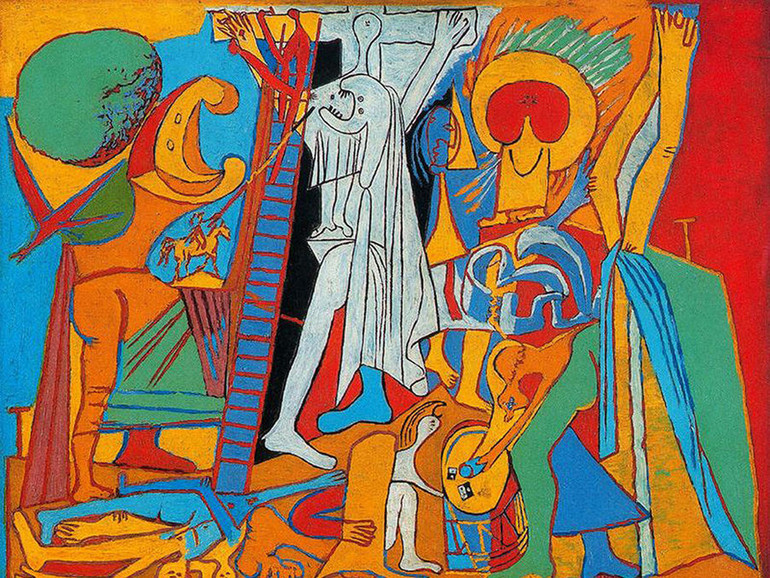

Olio su compensato di piccole misure (51,5 x 65,5) realizzato nel 1930, ora al Muséè National Picasso di Parigi, questo tributo alla Passione di Cristo è ancora più importante in quanto opera di un artista lontano anni luce dalla Chiesa e dall’osservanza dei precetti e che vedeva in Dio una dimensione in cui bene e male si compenetrano, mandando sinistri bagliori di sofferenza e nonsenso.

E proprio per questo Schlobitten la affronta in uno specifico capitolo in cui lo spazio-tempo del cubismo è tradotto nei termini religiosi, nella sofferenza abissale del Cristo, nella mostruosa -perché senza apparente speranza- aggressività di una Maddalena che ruggisce contro il non senso di quel momento.

Un’opera profondamente religiosa proprio per questo, perché riesce a dare vita alla disperazione del reale, del qui, dell’umanità che tutti i giorni fa i conti con la fame, la violenza, il martirio di chi cerca di aiutare gli altri rinunciando ad una vita apparentemente comoda e gradevole, la malattia, la morte.

E per questo ancora più radicalmente religiosa perché prossima a quel sottile confine in cui la non comprensione del senso si avvicina all’accettazione del numinoso e del divino.